�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�Ђ낢�ǂ݁@�@�@�@�@�@�@�߂��@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2019.1.17�@�@�@�ǔ��V���@���@�@2019.1.17�@�@�i�j�@�@�ҏW�蒠

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@����������Ƃ������ꍇ�́y���z�́A�u�Ƃ��v���Ӗ�����B

�@�@�@�@�@�@�ȑO�A���a���T�ň������Ƃ��A����ȊO�̎��`�����邱�Ƃ�m�����B

�@�@�@�@�@�@�u������v�@�u����v�B�@����͊��҂̊��ł���

�@�@�@�@�@�@���܂���҂Ƃ́A���ʂ������̂�҂S���Ƃ�����B

�@�@�@�@�@�@���j�ւ̃t�@���̐S���Ɏ��Ă��悤�B

�@�@�@�@�@�@�������o�������Ă����͂����[�[�[�[����ɉ����悤�Ƃ��āA������s�������������ɓy�U�ɏオ�������Ƃ͊m�����낤�B

�@�@�@�@�@�@�����j�@�E�@�H���̗������ނ����B

�@�@�@�@�@�@���^�ʖڂŕs��p�Ȑl���Ƃ����B

�@�@�@�@�@�@�j����A��H�y�܂Ŏ������̂�2�ꏊ�̂݁B

�@�@�@�@�@�@�����̖��O�͎@���ė]�肠��B

�@�@�@�@�@�@�����Z�قɘA�����ߑ����R�ꂽ���A�����Ɍ��������͖𐽎̂��ɉʂ������Ƃ��鉡�j�̎p�ɂق��Ȃ�Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�݈�2�N�Ƃ͂����A�̂��v���悤�ɓ������A�ЂƂ�Y�ꂵ�ގ��Ԃ������낤�B

�@�@�@�@�@�@���R�C��̎����v���o���B

�@�@�@�@�@�@�@�������ȂƂ肪���܂�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������Ƃ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������Ƃ�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�킽��ǂ�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���܂ǂ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ނ��ǂ�E�E�E�ł�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ڂ������܂ł�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�킷����Ȃ��̂�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ЂƂ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ������̂Ƃ�ł����@�u�ЂƂ�v

�@�@�@�@�@�@���Ō�܂ŁA�炢�ǓƂɂ͕����Ȃ������y�U�l�����낤�B

�@�@�@�@�@�@�Y��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2016.2.22�@�@�ǔ��V���@�@�@2016.2.22�@�@�@�i���j�@�@�ҏW�蒠

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�h�V���l�v

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@voice�@�@��

�@![]() �@2015.2.1�@�@�@�R�z�V���@�@�@�@�Q�O�P�T�N�P���Q�X���@�@�@�i�j�@�@�@�����@�@�@�@�@4��

�@2015.2.1�@�@�@�R�z�V���@�@�@�@�Q�O�P�T�N�P���Q�X���@�@�@�i�j�@�@�@�����@�@�@�@�@4��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ҙ_�]�@�@�@�@�M�l�l���@�@�@�@��t��w�����@�@�I�c�@���q�@�i���肽�@�悵���j

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�㏞�����ϋɓI���a��`�@

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@ ![]() �@2014.6.5�@�@�����V���@�@�@�Q�O�P�S�N�U���S���@�i���j�@�@�I�s�j�I���@�@�@12��

�@2014.6.5�@�@�����V���@�@�@�Q�O�P�S�N�U���S���@�i���j�@�@�I�s�j�I���@�@�@12��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@���{�̓��p�i�@�Ȃ��p��\�L

�@�@�@�@�@�@��p������{�ɗ��w���Ė��N�����o���܂����B

�@�@�@�@�@�@�����ł̐����ɂ͂�����������܂������A�����Ȃ����Ƃ�����܂��B

�@�@�@�@�@�@����͉p���A�J�^�J�i�\�L�̉p����g�������i�������������邱�Ƃł��B

�@�@�@�@�@�@�@����A����p��܂��ɍs�����X�[�p�[�ł͓�̏��i�Ŗ����܂����B

�@�@�@�@�@���{��Ɍ������āA��́uFresh Camomile�v�A�����P�́uSweet Harmony�v�Ƒ傫�ڂ̉p�����B

�@�@�@�@�@����ɁA���ꂼ�ꏬ���ȉp�����Ő�����������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@���ɂ͈Ӗ����킩��܂���B�@���{�Ŕ�����p�i�̐����ɁA�Ȃ��p����g���̂��������ł��܂���B

�@�@�@�@�@���ׂ�ƁA�u���V�ȃJ���~�[���v�A�u�Â�����̒��a�v�Ƃ����ȒP�ȈӖ��Ȃ̂ɂǂ����ĉp��Ȃ̂ł��傤�B

�@�@�@�@�@�@�@�������������ł́A�������O���l�����łȂ��A�ꕔ�̓��{�l���Y��ł���Ǝv���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@����̓��{�l�̕��X����ɂ��������Ă���ƕ��������Ƃ�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@���{��́A�����ł����K�����邱�Ƃ��������ł��B

�@�@�@�@�@���̏�A�����ɉp���J�^�J�i�p�ꂪ����Ɨ]�v�ɓ���Ȃ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�����ƈ�ʓI�ȓ��{����g�p�����牽�������Ȃ����Ƃ�����̂ł��傤���B

�@�@�@�@�@�@�@�����v�������ł��B

�@![]() 2011.10..17�@�@�R�z�V���@�����@�@�@�@TPP���@�V���R��`�ō����ώ��@�@�@�@�@�R�c���F�@�O�_���@�@�@

2011.10..17�@�@�R�z�V���@�����@�@�@�@TPP���@�V���R��`�ō����ώ��@�@�@�@�@�R�c���F�@�O�_���@�@�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@![]() �@2011.�P�O�D�P�T�@�@�@�R�z�V���@�@���W�@�@�V���T�ԁ@�@�@�O�����Ȃ킾���ɗ͂��@�@�@�@�Έ�j�q�@�@���R�ԏ\���a�@��ÎЉ�ƕ���

�@2011.�P�O�D�P�T�@�@�@�R�z�V���@�@���W�@�@�V���T�ԁ@�@�@�O�����Ȃ킾���ɗ͂��@�@�@�@�Έ�j�q�@�@���R�ԏ\���a�@��ÎЉ�ƕ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

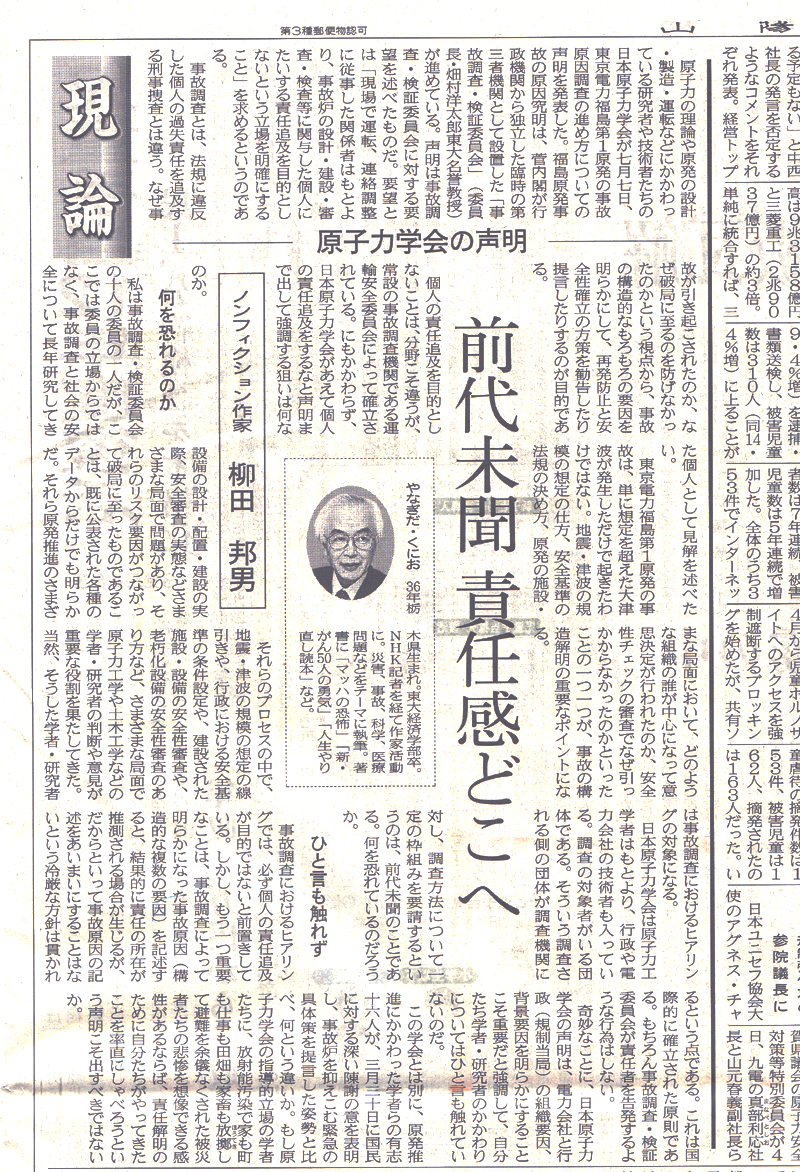

�@![]() �@�@2011.08.05�@�@�@�R�z�V���@�i�����j�@�@�@���_�@�@�@�@�@�@�O�㖢���ӔC���ǂ����@�@�@�@�@�@���c�M�j�@�@�@�@�m���t�B�b�N�V�������

�@�@2011.08.05�@�@�@�R�z�V���@�i�����j�@�@�@���_�@�@�@�@�@�@�O�㖢���ӔC���ǂ����@�@�@�@�@�@���c�M�j�@�@�@�@�m���t�B�b�N�V�������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���q�͊w��̐����@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

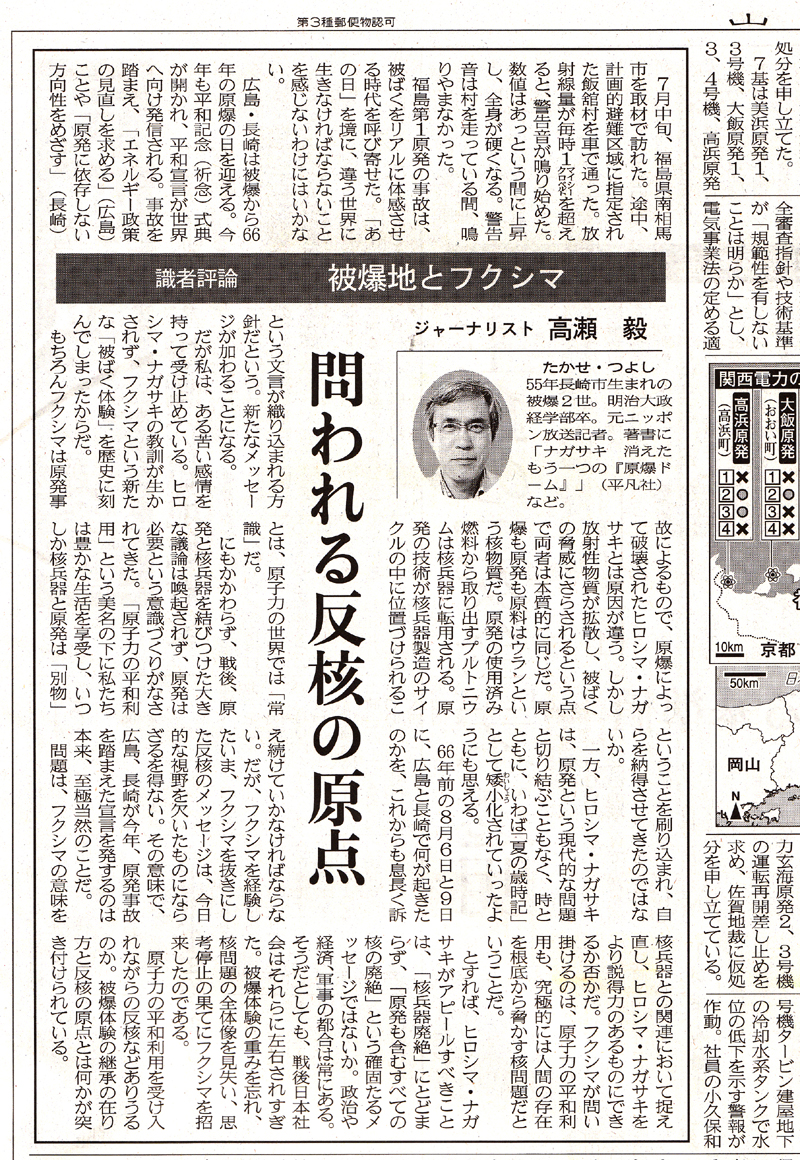

�@![]() �@�@2011.08.03 �@�@�R�z�V���@�i�����j�@�@�@���ҕ]�_�@�@�@�픚�n�ƃt�N�V�}�@�@�@�@�@�@�@�����@�B�@�@�@�@�W���[�i���X�g

�@�@2011.08.03 �@�@�R�z�V���@�i�����j�@�@�@���ҕ]�_�@�@�@�픚�n�ƃt�N�V�}�@�@�@�@�@�@�@�����@�B�@�@�@�@�W���[�i���X�g

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����锽�j�̌��_

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@![]() �@ �@2010.09.21�@�@�R�z�V���@�i���炵�ʁj�@�@�h�V�̓��Ɋā@�@�@�@�đ�@�d�@�@�@�]�_�ƁE��Ɓ@

�@ �@2010.09.21�@�@�R�z�V���@�i���炵�ʁj�@�@�h�V�̓��Ɋā@�@�@�@�đ�@�d�@�@�@�]�_�ƁE��Ɓ@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V����p�ۂ��Ǝ�e�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

|---|

![]() �@�@�@06.10/31 �@�R�z�V���@�i���炵�ʁj�@�@���������Y���P�A��@�@�@���c������@�i�z�K�����a�@���_�@���j

�@�@�@06.10/31 �@�R�z�V���@�i���炵�ʁj�@�@���������Y���P�A��@�@�@���c������@�i�z�K�����a�@���_�@���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x�X�g�Z���[�@�u�����Ȃ��v�@�@�@�}���ōu���@�@�@

| �@�@�@�@����Ȃǂʼn�����Ȃ������҂��ǂ��x����̂��A�I������ÂɊS�����܂��Ă���B �@�@�@�@�����������҂Ƃ̌𗬂��x�X�g�Z���[�u�����Ȃ��v�ɂÂ����z�K�����a�@�i���쌧����s�j���_�@���� �@�@�@�@���c������i58�j���A�}���s�ł��������s�F�m�lj�쌤�C�Z���^�[�u���ōu���B �@�@�@�@�u�Ō�̂Ђƌċz�܂Ŋ��҂͉��l���鑶�݂Ƃ��Ď����炵�����������Ɗ���Ă���B����ɉ��������Y�� �@�@�@�@�P�A������v�Ƒi�����B�@�@�i���l���G�j �@�@�@ �@�@�@�@�z�X�s�X��24���ԑΉ��̍ݑ�P�A�ȂǏI������Ẫ��f���a�@�ɒz�������c����B�u���̂ĂȂ���Áv��ڎw �@�@�@�@�����P�A�̗���Љ���B �@�@�@�@�z�X�s�X�ɓ��@���Ă���������50�㏗���́A�v�Ə����ȃ��X�g�������c��ł����B�@1���Ɉ�g�����A�\��q�Ƀt �@�@�@�@�����X�����̃t���R�[�X���o���Ă����B �@�@�@�@���c���u�m���Ă�����s�����������v�Ǝc�O����ƁA���a�Ŕ��N�ԗ������痣��Ă����������ڂ��P�������B �@�@�@�@�u���������A���ł��炤�̂������̐l���̂��ׂĂ������B��������肽���v�B�@�c��̗͂ɍ��킹�t���R�[�X�� �@�@�@�@����ɕ����T���A�a�@�X�^�b�t�ɐU�镑�����ƂɂȂ����B�@�u�{���ɂ������������v�B���c����͌����B �@�@�@�@������3��ڂ��I�������A�u���T�����[���f�B�b�V���B�������Ō�B���ɂ��悤�������Ă���v�Ə����B �@�@�@�@�Ƃ��낪�A�Ō�̗���

�@�@�@�@�u�₽�����m�����Ȃ��Ă��A���҂͑�T���悢��ł��邱�Ƃ�������v�Ɗ� �@�@�@�@�c����B������A�����͊��c������Ăсu���T�̖͎�ꂻ���ɂȂ��v �@�@�@�@�Ƃ�т��@�B�@�����āA�u������Ƃ��ɂ��肪�Ƃ��ƌ������������v�Ƙb���A�� �@�@�@�@����������B�@�Ȃ��Ȃ�����A���c����́A�������c�����m�[�g�������v�� �@�@�@�@�烁�[���f�B�b�V���������ĊL�̃p�C��݂������̂����@�B�@�u�H�ׂ� �@�@�@�@�������v�Ǝc�O����ƁA�v�́u�Ȃ���肽�������Ǝv���v�ƌ����Ȃ���u���� �@�@�@�@���n�܂��Ă���Ȃ͖{���Ɋ��������Ȋ�����Ă����B�������Ԃ������v�� �@�@�@�@�U��Ԃ����B�@���ɂ���������čݑ�ŗ×{���Ă���80��v�w���Љ�B�@ �@�@�@�@�Ќ��_���X�����ʂ̎�������B�@�₪�čȂ̕a�����B�@�����A�� �@�@�@�@�@����悤�d�b�Ő������Ă��A�Ȃ́u������Ƒ҂��āv�̌J��Ԃ��B�@���� �@�@�@�@��ɋً}���@�����B�Ȃ��䖝�����̂��Ō�t���q�˂�Ɓu�������Ẵ_�� �@�@�@�@�X�p�[�e�B�[�ōŌ�ɕv�Ɨx�肽�������v�@�Ƒł��������B�@�@�Ō�t���� �@�@�@�@�͕a�@�̐H�����_���X�z�[���Ɏd���āA�v�w�̓��X�g�_���X��x�����B�@ �@�@�@�@�I���ƁA�v�͍Ȃƕ��������u���肪�Ƃ��v�Ɛ����|�����B�@4����A�Ȃ� �@�@�@�@�������B�@�u�������c�������Ƃ��Ȃ����B�����t�����܂������Ƃ͌��킸�A �@�@�@�@��������S�|�����v�B�@���c����͏I�������҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V������ �@�@�@�@���Č�����B�@�u������Ƃ����E�C�Ǝ���̃P�A������A���҂̊肢�� �@�@�@�@���Ȃ�����v�Ƃ����B �@�@�@�@��t�A�@���A�ō��o�c�ӔC�ҁiCEO)�Ƒ��������a�@�ł̏d�ӂ𗣂ꂽ �@�@�@�@���c����B�@���̓`�F���m�u�C����C���N�ł̈�Îx�������ɗ͂𒍂��B�@ �@�@�@�@�Ō�ɂ����Ăт������B�@�@�u���A���E�����{�̎Љ���A�������M�X�M�X�� �@�@�@�@�Ă���B�@�ł��A����ɂւ����ꂸ�����Ȃ��Ƃ��ł���͂��B�@�a�@�ɂ� �@�@�@�@�����ȕ��������A�炢�����̎��Â��炢���Ȃ��̂��w�א����� �@�@�@�@����B�@ �@�@�@�@����͈͂ŏ����ȉ������̘A�����N�������Ƃ��厖���v �@�@�@ |

�@�@�@![]()

�@ �@�@�@�Ă炾�@�݂̂�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o�D�B�@1942�N�A�������܂�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�f��u���e�v�@�u�Z�[���[���Ƌ@�֏e�v�A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h���}�u�h���S�����v�iTBS�n�j�A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�X�ǁv�iNHK�j�@�Ȃǂɏo���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����e���r�̃i���[�V�����ȂǂŊ��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ă���ق��A���w��i�̘N��CD������B �@ �@�@�@�@���ǂ��̎�菗�D �@�@�@�@�@�@�@�@�T���Y�A���V�A�єV���E�E�E�E�E�E �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̂̑�X�^�[��m�炸 �@�@�@ �@�@�@�u�G�[���A���[�W���[���ĉ̎肶��Ȃ���ł����v�@�Ƃ���e���r�h���}�̎B�e����ł̂��Ƃ��B �@�@�@20�ΑO��̎Ⴂ���D����Ɗē��b�����Ă���B�@�ē͂����ĐΌ��T���Y�̍�i�𐔑��� �@�@�@�B���������ł���B �@�@�@�u�ˁA���̃R�݂͂�Ȃ����Ȃ���C���ɂȂ����Ⴂ�܂���v�ƁA�@�T��Œ����Ă����킽���Ƀt��B �@�@�@ �@�@�@�܂�����Ȃ��Ƃ͂��܂�������ɂ͂�����Ȃ��̂����A�����ɕ����Ă݂��B �@�@�@�u���V���Y�A�����єV���A�O�D�q�Y�A���̂����̒N���m���Ă���H�v �@�@�@�u���[��A�m��Ȃ����v�@�Ⴂ���D�́A���̔��蕨�̃L���L������傫�Ȗڂ�����ɑ傫�����āA������ �@�@�@�p�炤���Ƃ�����������B �@�@�@�u�ӂ��[��A����ς肻���Ȃv�B�@�킽���Ƃ��ẮA�������Ă������Ƃ����A�������Ȃ��������Ȃ��B�@�ŁA �@�@�@���̘b�͂����ŏI����Ă��܂��B �@�@�@�Ȃɂ��w������˂��B �@�@�@ �@�@�@���̓����u���Ă���Ă������Ǝv������A�@�̂̉f�悭�炢�ςĂ������Ǝv��Ȃ����낤���A���Ȃǂ� �@�@�@�傰���Ȃ���Ȃ��m���Ƃ��āA�������炢�͂Ȃ��̂��낤���E�E�E�E�E�E�B �@�@�@���Ȃ��Ƃ��A��������4�l�͓��{�̑�\�I�ȉf��o�D�ŁA�����Ɍ����Β��X�[�p�[�X�^�[�Ȃ̂ł���B �@�@�@���҂̖��O�������Ȃ̂�����A�ē��Ȃǂ͂܂������m��Ȃ��ɈႢ�Ȃ��B �@�@�@���낵���Ă���ȏ�͕����C�ɂ��Ȃ�Ȃ��B �@�@�@ �@�@�@���ǂ��̎�҂݂͂�Ȃ����Ȃ낤���A���܂��ܒm�荇���̎Ⴂ�T�b�J�[�I��ɕ����Ă݂��B �@�@�@����Ɖ��N�̃��L�V�R�ܗ֎���̊��{���琙�R�ƁA�͂��܂��O���̑I��܂ŃL�����̂��Ƃ����ח��Ă�B �@�@�@�����A�����łȂ���Ȃ�ł���ˁE�E�E�E�E�E�B �@�@�@���w���u���Ⴂ���c���A�Ėڟ��A�H�열�V���m��Ȃ��͂����Ȃ��̂��B�@�N���V�b�N������Ă��� �@�@�@�A�����A�x�[�g�[�x���A�u���[���X���ĒN�Ȃ�Ă��Ƃ͊Ԉ���Ă��Ȃ��B �@�@�@����ǂ����āA�E�`��̋ƊE��������Ȃ��Ƃ��܂���ʂ��Ă��܂��̂��B �@�@�@ �@�@�@�����Ă̖���ƌĂ��f��A�e���r�h���}�ł������A�J�̃����^���V���b�v�ɂ�DVD�����Ă��邶�� �@�@�@����܂��B �@�@�@�ǂ����Ă����������̂��ς����Ǝv��Ȃ��̂��A����Ƃ�����Ȃ��̂��ς鎞�Ԃ��������Ȃ��ƌ����̂��B �@�@�@�@����ɂ����ɂƂ��āA���e���r�ɂǂꂾ���o�Ă��邩�Ƃ������Ƃ����ׂẲ��l��A�e���r�Ŕ���� �@�@�@���邱�Ƃ������]���̑Ώۂ��Ƃ����̂��B �@�@�@����Ƃ�����Ȃ��Ƃ�����A�܂������l���Ȃ��ŁA�����Ȃ�ƂȂ��J�����̑O�ɗ����Ă��邾���Ȃ̂����� �@�@�@��Ȃ��B �@�@�@�����Ƃ��ˁA�̖̂�����ς�����Ƃ����āA�c��Ȓm���Ƃ��ē��{�f��j��m��������Ƃ����Ďŋ��� �@�@�@�E�}���Ȃ�Ƃ������̂ł��Ȃ����E�E�E�E�E�B �@�@�@�����烀�Y�������˂��B �@�@�@�킽���́A������������҂����ƈꏏ�Ɏd�������Ă���̂ł��E�E�E�E�E�E�B �@�@�@�c�J��܂����B |

|---|

![]()

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���������сv���͌�荇���@�@�����ŃV���| �@�@�@���{�̐H�̒�ԁu���������сv�̖��͂���j��h�{�Ȃǂ��܂��܂Ȏ��_�����荇���S���V���|�W�E���� �@�@�@30���A�������_��s�ŊJ����A���̓����u���܂��������͂�̓��v�ƌ��߂��B �@�@�@�V���|�̂��������́A���s�̑�3�Z�N�^�[�u�g�c�ӂ邳�Ƒ��v���J���������������ѐ�p���傤��@�u������ �@�@�@�͂�v�@�̃q�b�g�B �@�@�@2002�N5�������R0���{����A�����ň��D�O���[�v�����������ȂǑS�����甽�������������߁A�s�� �@�@�@�̗L�u����悵���B �@�@�@�C���^�[�l�b�g�̊��ŗ��������т�30���ԐH�ב��������]�s�̒j���͓��ʏ܂ɑI��A�@�u��ꂪ�o �@�@�@�n�߂�10���ڂ͂��傤��Ɏ��{���s�܂������A�ŏI����30���ڂɂ͊�т̂��܂�r�[�����������B�@�� �@�@�@�������т̂��������͕��ՓI�v�@�ƃR�����g�����B |

|---|

�@![]()

�@�@�@ �@�@�@�V���̃����h�������e�����߂����ău���A�p���v����]�́u�e���ɂ͋����Ȃ��v�@�Ƃ��炽�߂āu�� �@�@�@�e���푈�v�p����錾�����B�@�������A�ߔN�A�e�n�ł�ނ��ƂȂ��J��Ԃ����e�����v���ƁA�͂����Ă��� �@�@�@�u�e���푈�v�ɏ����̌`������̂��Ƃ̋^�₪�킭�B �@�@�@���Ȃ��Ƃ��A�t�K�j�X�^����C���N�ŕĉp�R���s���Ă����悤�ȗ͂ɂ�镕�����߂��t������G�ł͂Ȃ� �@�@�@�Ǝv����B �@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�t�����X�w�p�Z���^�[���������̃I���r�G�E�������́A��N�X���ɔ��\�����_���ŃA���J�C�_�ɂ��� �@�@�@�u�{�Ƃ��R���Z�v�g�i�T�O�j�����肵�A���x����݂��o���t�����`���C�Y�^�v�g�D�ƕ��͂��Ă���B �@�@�@�����Ẵ}���N�X�E���[�j����`�g�D�̂悤�ɁA�j�̂ɏ]���A���������[�����o�[�܂ł�������������g �@�@�@�D�ł͂Ȃ��Ƃ݂Ă���B �@�@�@�䂦�ɁA�w���҂E������A�����i�ߕ����������Ԃ��A���[�܂Ŋ������ď��ł���Ƃ��������Ƃ� �@�@�@�Ȃ��B�@���Ƀ}�N�h�i���h�̕Ė{�Ђ��o�c�s�U�Ɋׂ��Ă��A���E�e�n�̓X�܂͂����炭�c�Ƃ������� �@�@�@�悤�ɁA�t�����`���C�Y�Ƃ��āA�܂��l�b�g���[�N�Ƃ��ẴA���J�C�_�͊e�n�ɐ������т�B�@�����āA���� �@�@�@���Ƃ��R���͂���������قǁA�l�b�g���[�N�ɎQ�����悤�Ƃ���u�u��ҁv�͑���������B �@�@�@��N�X���̃t�����X�̃������h�E�f�B�v���}�e�B�[�N�ɒ������ƃA�����E�O���V�����̓C���N�ɂ��Ď��� �@�@�@�悤�ɏ����Ă���B�@�u�č����w�������x���E���ΎE���قǁA���������͂��̌����̂��ꂫ��A�O�� �@�@�@�I�ɒ��グ���͂��̑��̈�����A�ނ�͂킢�ďo�Ă���B�̂��v�B �@�@�@�č���p���A����ɂ̓��V�A����{���u�e���푈�v�̖��̉��ɐ���Ă���G�́A���̂悤�ɖ����ɑ��B �@�@�@����\�����߂Ă���B �@�@�@����A�ƍs�������o�����u���B�̐���A���J�C�_�閧�g�D�v���A���̖����炵�āu�t�����`���C�Y�v���낤�B �@�@�@�����炭�͌l���x���̋��łȂ����Ȃ��������̃O���[�v���u���ĉp�v�u����́v�u�C�X����������`�v �@�@�@�Ƃ������e�n�̑g�D�Ƌ��L����R���Z�v�g�ɏ]���āA�Ǝ��ɗ��āA���s�������̂ł͂Ȃ����B �@�@�@���̓G�����߂�ő�̐헪�́A�ނ���ނ炪���L����u�R���Z�v�g�v���̂��̂�F���������邱�Ƃɂ��� �@�@�@�悤�Ɏv����B �@�@�@����̃e�����߂����ăC���N�̃^���o�j�哝�̂́u�C���N�ŋN���Ă��邱�Ƃ́A�ǂ��̍��ł��N������v�Əq �@�@�@�ׂĂ���B �@�@�@������̐�̉��ɂ���C���N�ł́A�C���N�푈�J��ȗ��A�A���R���m�P�X�O�O�l�ȏオ���S��������ŁA �@�@�@���Ȃ��Ƃ��Q���l����C���N�l���E����Ă���B�@�p���X�`�i�ł��`�F�`�F���ł��A�����̃C�X�������k�� �@�@�@�s�𗝂Ȏ���������ꑱ���Ă���B�@���̏���������A�ނ�̃R���Z�v�g�A���Ȃ킿�키��V������ �@�@�@���\���͒Ⴂ�B �@�@�@�u�e���푈�v���g����ׂ��ڕW�́A�قƂ�Ǖs�\�Ǝv����u�G�̟r�Łv�ł͂Ȃ��A�����̘A����f���� �@�@�@�a���̓���T�邱�Ƃ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B �@�@�@����͌����āu�e���ɋ�����v���Ƃ��Ӗ�������̂ł͂Ȃ��B |

|---|

�@�@�@�@�@�@![]()

�@�@�@�@�@�u�}�j���A����������l�Ԃ�����A����ł̓}�j���A�����݂��ڂɂ��B�@���S�ʂ��܂߂ċZ�p�p���́A �@�@�@�@���ЂɂƂ��Ă��[���Ȗ��v�B�@�����d�́i�L���s����j�@�̂�������̌��t���B �@�@�@�@�@��N8���ɔ����������d�͔��l���q�͔��d���i���䌧�j�@�̎��̂ɂ��āA�b�����Ƃ��̂��ƁB�@���̑O�N �@�@�@�@�N�����u���W�X�g���Ȗ؍H��i�Ȗ،��j�@�̑�K�͉ЁA�@�V���S���É����S���i���m���j�@�̔������̂ɂ��G �@�@�@�@��Ă̌��t�ƋL�����Ă���B �@�@�@�@�@���̖����́A�@�Z�p�҂Ƃ��Ĕ��d�����݁A�����e�i���X�Ȃǂ̃}�j���A���쐬�ɂ���������o��������B �@�@�@�@�u�}�j���A���ŋK�肳�ꂽ��Ƃ̈Ӗ����A�@�{���ɗ������Ă���̂��傢�ɋ^��B�@�����M�����Ȃ����̂� �@�@�@�@����ɂ́A���̌X�����W���Ă���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��v�@�Ƃ��q�ׂ��B �@�@�@�@�@107�l�̋]���҂��o�������Ɍ����s��JR�����{���m�R���E�����́B�@���������ł́A�S���^�s�̑�O�� �@�@�@�@�ł���u���S�v�@���K�������ŏd������Ă��Ȃ������_���N���[�Y�A�b�v����Ă���B �@�@�@�@�@���̒��ŁA�x�e�����^�]��̐l�������Ȃ���������Ƃ��Ď��グ��ꂽ�B �@�@�@�@�@�o�u���o�ϕ����A��������ꂽ�l���팸�ȂǑg�D�X�������̓����B�@�����Y�݂�����Ƃ́A�@�����̂ł� �@�@�@�@�Ȃ��낤���B �@�@�@�@�@��ƂƂ��Ă̑�͂������K�v�B�@�����A�@�ڐ�̂��ƂɂƂ��ꂷ���A�@�d���̖{�����������Ă��Ȃ����B �@�@�@�@�@��l��l������x�A�@��������l���Ă݂�ׂ����Ǝv���B |

�@�@![]()

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����������ď�����l�ɂȂ�@�@�@�@���Z3�N�@�@�i�c�@�T�M�@�@�@�P�V�@�@�@�i�O�d�������s�j �@�@�@�@�@�ŋ߁A����Ƃ�����������K���������悤�ȋC�����܂��B �@�@�@�@�@���܂ł́A�p���������Ƃ��A���܂�e�����Ȃ��l�ɂ͂��Â炢�Ƃ����C����������܂����B �@�@�@�@�@�������A����o���Z���ɏo��ߏ��̐l�A�w�Z�ł���Ⴄ�搶��Ɏv�����Ă��������Ă݂�ƁA����� �@�@�@�@�@�Ί�ŕԂ��Ă��ꂽ��A������@�ɘb�������Ă��ꂽ�肵�āA�ƂĂ��C�������������Ƃ��킩��܂����B �@�@�@�@�@�����ł́A��y�����y�ɂ���������̂�������O�Ǝv���Ă��܂����A���ɂ͉������킸�ɍs���Ă��܂� �@�@�@�@�@��y�����܂��B �@�@�@�@�@�������̂���͎�����������������������Ȃ��ƁA���Ȃ���̂ł����A�Ȃ��A�C�������悭�Ȃ����̂ł��B �@�@�@�@�@���������K�������Ėl�́A���ꂪ�l�Ƃ̂ӂꂠ���ɁA�ƂĂ���Ȗ������ʂ����Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B �@�@�@�@�@�����āA�����A��l�ɋ߂Â����悤�ȋC�����܂��B |

![]()

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�Ԏ��������R�H�@�@�E���i�ȎЉ�Ɂ@�@�@�@�A�i�E���T�[�@�@����@�G�@�@�V�W�@�@�i�����s�j �@�@ �@�@�@�ŋ߁A�O�o���ċC�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B �@�@�@����́u�Ԏ��v�ɂ��Ăł��B�@���̓L���X�N�Ŕ��������邱�Ƃ����X����܂��B �@�@�@���̍ہA�K���A���X�̐l�Ɂu�ǂ������肪�Ƃ��v�@�Ƃ���������܂��B �@�@�@�ȑO�A����������l�͂ǂꂭ�炢���邩�A�L���X�N�̓X���ɕ������Ƃ���A�u10�l���A�P�l����l�ł��v �@�@�Ƃ̂��Ƃł����B�@ �@�@�@�u���Ƃ����Ԏ����Ȃ��Ă��A��������܂����v�@�ƏΊ�œ����Ă���܂����B �@�@�@�߂��̕a�@�̑ҍ����ł��A�S�������ł��B�@�����炪�A�u���͂悤�������܂��v�@�ƌ����Ă��A�m��� �@�@�Ղ�̐l�������̂ł��B�@���҂̖��O���Ă�A�u�͂��v�@�ƌ����l�͂����܂�ł��B �@�@�@�Ԏ�������̂͗�V���Ǝv���܂��B �@�@�@�f�@���I���Ď�t�ŁA�u�����b�ɂȂ�܂����v�@�ƌ����ċA��l�����Ȃ��悤�ł��B �@�@�@�����炱��ȎE���i�Ȑ��̒��ɂȂ��Ă��܂����̂ł��傤���B�@�q���̂��납��A�Ԏ��∥�A������ �@�@��Ƌ����邱�Ƃ��K�v�ł��B �@�@�@�u���v�@�͐S�������Ђ炭�A�u�A�v�@�͂��܂�A�Ƃ����Ӗ����ƕ����܂����B �@�@�@�ϋɐ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ������ł��@�@�B�Ԏ��͐l�ԊW�̏������ł��B �@�@ |

|---|

|

�@�@�@���B�̒��ԂŁu���C�̏o���v�@�Ƃ����̂�����B�@���R�s���������A��Q�҂� |

![]()

�@�@�@![]() �@�@04,6/15 �@�@�@�ǔ��V���@�@�C���@�@�u�ꐶ�����v�ɂȂ�����̂Ɂ@�@���w���@�P�O�@��ь�`�i���l�s�j

�@�@04,6/15 �@�@�@�ǔ��V���@�@�C���@�@�u�ꐶ�����v�ɂȂ�����̂Ɂ@�@���w���@�P�O�@��ь�`�i���l�s�j

�@�@�@�@�@�@�挎�A�^�������܂����B�V�C���悭�A�y�����P���ł������A��c�O�Ȃ��Ƃ�����܂����B

�@�@�@�@�@�@����́A�l�B�T�N���ƂP�N�����ꏏ�ɂ�鋣�Z�̎��ł����B

�@�@�@�@�@�@�ꐶ�����A�P�N�����Ȃ�����̂ɁA�����̏��ɂ��ꂳ��B�����āA�ʐ^���Ƃ邽�߂ɂP�N����O�̕��ɌĂ�A

�@�@�@�@�@�@���������܂����肵���̂ŁA���������̗O�`���O�`���ɂȂ��Ă��܂��A�����P��A�Ȃ����̂���ςł����B

�@�@�@�@�@�@����ł́A�P�N�����W�c�ōs������Ƃ��ɁA����Ȃ��Ƃ����Ă������ƍl�����Ȃ����A�ƐS�z�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�@�@�@�@�@�ʐ^���Ƃ���A�u���ɂȂ�ׂ��ˁv�Ƃق߂Ă���邨�ꂳ��̕����A�{���͂₳�����Ǝv���܂��B

�@�@�@![]() �@ 04,3/31�@�@�@�@�ǔ��V���@�����R�ʁ@�@���T�r�̐h���s��h���@�@�@�Ȋw�R�Q�ʁ@�g�}�g�ɔ�������

�@ 04,3/31�@�@�@�@�ǔ��V���@�����R�ʁ@�@���T�r�̐h���s��h���@�@�@�Ȋw�R�Q�ʁ@�g�}�g�ɔ�������

|

|

|

�@���T�r��H�ׂĒs���ɂȂ�Ȃ��悤 �@�撣��܂��傤 |

![]()

�@�@�@![]() �@�@�@�@�@�@04,2/1�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ǔ��V���@�@�@�@�i1/29���ʁj�@�C�����

�@�@�@�@�@�@04,2/1�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ǔ��V���@�@�@�@�i1/29���ʁj�@�C�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̌��t�ɖڂ��o�߂��I�@�@�@�R�����q�@�@78�@�@�@��t�s

�@�@�@�����Q�O��̂���́A�v�̋������O�ɂȂ�ƁA��������ɏo�������B�@���v�Ȃǂ�S�ۂɂ�������A�����������

�@�@�@�㕪�̗��������ĕԂ����B

�@�@�@�Ƃ��炪������A�y���C�����Ŏ���̌������������Ă����A�@�u����Ŏ���܂����H�v�@�ƕ����ƁA�����̂��������

�@�@�@�����Ƃ�������ɂ��Ԃ��A�@�u������A�������Ƃ������̂́A��Ύ肩�痣���Ă͂����Ȃ���v�@�ƌ������B

�@�@

�@�@�@���̓n�b�Ɩڂ��o�߂��B

�@�@

�@�@�@�����̕|���ɋC�Â����B�@�Ȍ�A��x�Ǝ�������ɍs�����ɍςނ悤�A�v��I�ɂ������g�����B

�@�@�@���ł��d�v���ނ�����ƁA���̎���������v���o���B

![]()

�@�@�@![]() �@�@�@�@�@�@04,1/20 �@�@�@�@�@�@�@�@�ǔ��V���@�@�@�@�@�C�����

�@�@�@�@�@�@04,1/20 �@�@�@�@�@�@�@�@�ǔ��V���@�@�@�@�@�C�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S��ɂ���C���h�Ɋw�ԁ@�@�@�@�@�ܕS���@�Ǐd�@�@65�@��錧�����s

�@�@

�@�@�@�C���h�̍�����ЂɋΖ����Ă������̂��ƁB�@

�@�@�@���{����̏o���҂��A���݂₰�ɂ���ꂽ�u���v�@�������Ă����B

�@�@�@�E��̃C���h�l�B�́A���J�ɂ�����q�ׂĎ�����B

�@�@�@�����ނ�̓C�X�������k������r�[�������܂Ȃ����A���ŊJ���镨���Ƃɂ���킯�ł��Ȃ��B

�@�@�@���ɗ����Ȃ��v���[���g�J�Ɏ�����l�q����A�ނ�͂��̐l�́u�S�v�Ɋ��ӂ��Ă��邱�Ƃ������������B

�@�@�@���ہA����������C���h�l�́A�Ƃł͎g���Ȃ����A�C���������肪�����Ƙb���Ă����B

�@

�@�@�@�C���h�ł͓��{�̂悤�ɕ������ӂ�Ă����ł͂Ȃ��A�������C�����A�u�C���h�l�͕n��������A���ł�����n���Ɗ���

�@�@�@�����v�@�Ȃǂƕ������ꂽ���A����͓��{�l�̎v���オ�肾�����B

�@

�@�@�@������ɉ��l�����߂鑽���̓��{�l�́A�^�S�Ɋ��ӂ��Ă���l�����̐S���ǂ߂Ȃ��Ȃ��Ă͂��Ȃ����낤���B

�@�@�@���B�͂���ɑ����C�t���Ȃ��Ɛ��E�Œp���������ƂɂȂ�Ǝv���B

�@�@![]()

�@�@![]() �@�@�@�@�@�@�@�@02;8/28 �@�@�@�@�@�@�@�R�z�V���@�@�@�@�@�@���܂��@���

�@�@�@�@�@�@�@�@02;8/28 �@�@�@�@�@�@�@�R�z�V���@�@�@�@�@�@���܂��@���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Γ��낤�̘b�@�����ƌ��K���ā@�@�@�@�@�@�@��������@�@�U�U�@�@�@�q�~�s

�@�@�@���͖����U���ɁA�@�����Q�T���̑q�~���ϒn��ɂ��鈢�q�_�Ђւ��Q�肵�܂��B

�@�@�@�Βi������Đ��_���������ƁA�q�a�̑O�ɂP�̐Γ��낤������A���ʂɁu���s���������q���V�v�A���ʂɁu�����W�N�v��

�@�@�@����ł��܂��B�@�q�~�ŏ��ԕ�����o�c���傤�Ƃ�����D�j��Ƃ����l���A�������������s�̖��������q�֎�ɍs����

�@�@�@�����n�߂��B�@�s�i�C�Ȏ��ゾ�������A�m�b���i���ď����������ʁA�~�����ł����̂ŋ��s�֕ԍςɍs�����B

�@�@�@�Ƃ��낪�s�i�C�����������߂����������q�͍s���s���ŕԍςł��Ȃ������B�@

�@�@�@�����Ō�D�j��͎��_�l�ł��鈢�q�_�ЂΓ��낤����i�����̂����A�����̖��͏����Ȃ��ŁA����݂��Ă��ꂽ�l�̖�

�@�@�@������ł���Ƃ������Ƃł��B�@�����疜�������q�͐Γ��낤�����邱�Ƃ�m��Ȃ��̂ł��B�@�����W�i�P�W�P�P�j�N�A�P�X�P�N�O��

�@�@�@�b�ł��B

�@�@�@���͐_�ЂŎQ�q�q�ɉ�Ƃ��̘b�����܂��B�@�قƂ�ǂ̂̐l���u��Ȑl���Ȃ��A���̐����Ƃɒm�点�Ă�肽���v�Ȃǂ�

�@�@�@�����܂��B�@

�@�@�@19���̓G�P�H�Ɂu�����Ƌ����߂���s�ˎ������s���鍡�̐��̒��́A�ǂ��Ȃ��Ă���̂��Ɛ�c�̗삪�Ȃ����Ă���v�Ə���

�@�@�@�Ă��܂��B�@���_�~�A���~���ق�����҂��������݂̐����ƂɌ��K���Ăق����Γ��낤�̘b���ƁA���͂����v���Ă��܂��B�@�@�@�@

�@�@![]() �@�@�@�@�@�@�@�@02;8/23�@�@�@�@�@�@�@�R�z�V���@�@�@�@�@�@�@�ƒ뗓�@���

�@�@�@�@�@�@�@�@02;8/23�@�@�@�@�@�@�@�R�z�V���@�@�@�@�@�@�@�ƒ뗓�@���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s���̂��N����@�s���ɂ͗��R�������@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�q�~�Łu�o���f�[�V�����Z���s�[�v�Z�~�i�[�@�@�n�n�҂��t�F�C�������i�č��j���u��

�@

�@�@�@�s���̂��N���Ƃǂ�������邩--�B�@���ĂōL���s���Ă���u�o���f�[�V�����Z���s�[�i�m�F�Ö@�j�v�́A���N��肪�S��

�@�@�@�ڂŌ��鐢�E�ɍ��킹�A��т�߂��݂ɋ������邱�ƂŃR�~���j�P�[�V������}��Ö@���B�@

�@�@�@���̂قǑn�n�҂̃i�I�~�E�t�F�C�������������A�q�~�s���ŃZ�~�i�[���s�����B�@�o���f�[�V�����Ƃ͉����A�Ӌ`�Ǝ��H��

�@�@�@�A�h�o�C�X���Љ��B

�@�@�@�@�@�@����ɋ������Ă������@�@�@�@�u�s�ق��̂��N��肪�A�����炵���U�镑����悤�A����ɋ�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ăق����v�Ƒi����t�F�C������

|

�@�u�����V�C��v�B�@�V�l�z�[���Ń\�[�V�������[�J�[������� �@�� ���ɘb��������B�@�u����Ȃ��Ƃ��A��e�ɉ�ɉƂɋA �@�肽���v�Ə����B�@�u���������Ă�́A���[���ƑO�ɖS���Ȃ��Ă� �@���B�@�O�͂����V�C��v�B�@�����������A�ʂ̂��ƂɋC������ �@�����悤�Ƃ��邪�A�����͉ƂɋA��ƌ�������A���𗧂Ďn�� �@��--�B �@�@�@ |

�@�@�@�Љ�ꂽ�r�f�I�́A�s���̂��N���Ɖ��҂̂悭���肪���Ȍ��i���B�@�u�����̘b���Ă����Ă��Ȃ��A�b����荇����

�@�@�@���炦�Ȃ�������A�N�ł����������A�����S�������ނȂ����Ȃ�̂Ɂv�ƃt�F�C������B

�@�@�@�\�[�V�������[�J�[�́A���R�O�N�O�̃t�F�C�����g���B�@�t�F�C������́A�ăR�����r�A��w�Ń\�[�V�������[�N�C�m����

�@�@�@�擾��A�V�l�z�[���œ����Ȃ��Ńo���f�[�V�������J���B�@�u�S�O�N�����A���s���J��Ԃ��Ȃ����ł����v�ƐU��Ԃ�B

�@�@�@�u�w���p�[�Ɍ����w�ւ𓐂܂ꂽ�v�u�H���ɉ��������ꂽ�v�Ƃ�߂�����A�q���ɖ߂��ċ������N���B�@���҂͖ϑz��

�@�@�@���s���Ƃ��ĂƂ炦���������u���N���̍s���ɂ͗��R������v�ƍl����̂��o���f�[�V�����̊�{���B

�@�@�@���N���͍ŋ߂̋L���������Ȃ�ƁA�ߋ��̋L����������A�S�̖ڂ⎨�Ŋ�����B�@�܂��A�l���ł��c�������ƂⒷ��

�@�@�@�ԐS�ɉB���Ă����炢����A�s�ق��ɂȂ莩���S���ɂƂ��A�\�ɏo�Ă���Ƃ����B�@�u���N���͊����f���o���A

�@�@�@�����Ă��炤���ƂŖ�����Ď����}�������̂��v�ƃt�F�C������B

�@�@�@�o���f�[�V�����ł́u���������Ă���́v�ł͂Ȃ��u�ǂ������́v�ƕ����Ă�����B�@�S�̖ڂŊ�鐢�E�Ɋ��Y���u�r�f�I��

�@�@�@�����͕�e�̍Ŋ��ɕt���Y���Ȃ��������Ƃ��S�̉ۑ�ɂȂ�A�����ƕ�e�֎����̈����`�����������A�Ƃ킩����������

�@�@�@��Ȃ��v�@�ƃt�F�C������͂����B

�@�@�@

�@�@�@�e�N�j�b�N�Ƃ��ẮA�܂��[�ċz�������ɂ��đ���ɏW�����邱�Ƃ�����B�@�t�F�C������ɂ��ƁA�s�ق��̂��N����

�@�@�@�S�i�K�̌o�߂����ǂ�B�@�@�F�m��Q�@�A������G�߂̍����@�B�b���ł��Ȃ��Ȃ�A�J��Ԃ����삪�݂���@�C�A�����

�@�@�@

�@�@�@�����i�K�ł͂��N���̌�����\�����g���Č��t���J��Ԃ��A�Ⴂ���҂ł�����₷���B�@���N��肪�}�C�i�X

�@�@�@�v�l�̂Ƃ��͋C�����Ɋ��Y���āu�l���ōň����������Ƃ͉��v�@�ȂNjɒ[�ȕ\���������A�����f���o������B

�@�@�@�v���o�b������̂������B

�@

�@�@�@�b���ł��Ȃ��Ȃ����l�ł��A�S�����߂��A�C�R���^�N�g��Ԃ����ɐG���悤�ɂقق��Ȃł�Δ������Ԃ��Ă���B

�@�@�@�u���N���͌����B�@���݂h����������S���`���A�M���ʼn����Ă����v�@�B

�@�@�@���҂�����Ă�����A������p�j�͌���A���g�̕����̕K�v���Ȃ��Ȃ�Ƃ����B

�@�@�@

�@�@�@����Ƀt�F�C������́u���N���𗝉��ł���A���҂���т������Đڂ��邱�Ƃ��ł���͂��B�@�o���f�[�V�����́A���N��

�@�@�@�肾���łȂ��ƒ�̉��E���̂��߂ɂ��𗧂v�Ɛ������B�@

�@�@![]() �@�@�@�@�@�@�@�@�@02,8/16 �@�@�@�@�@�R�z�V���@�@�@�@���@���@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@02,8/16 �@�@�@�@�@�R�z�V���@�@�@�@���@���@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�x�b�h�T�C�h�ɂāv�@�@�@���R�s�K�c���@�@������q�@�@�@�R�W��

�@�@�@�@�����킵���@---�@�Y�ꂩ���Ă������t�����̂�������킫�オ���Ă����B

�@�@�@�@�a���Ɛ키���B�@����܂ł́A��t���畷���Ɩ{�l�̗l�q�Ƃ��܂�ň�v���Ȃ��āA���M���^�ȂƂ��낪�������B

�@�@�@�@����ǂ����A�ڂ̓�����ɂ��镃�́A�a����O�ɂȂ����ׂ��Ȃ��Ƃ����l�q�������B

�@�@�@�@�����Ă��̂��Ƃɂ͐G�ꂸ�A�Ƃ�Ƃ߂̂Ȃ��b�������B�@�a�C�̂��킴�ŁA�b�����X�A�\�����ʂƂ���֔�ԁB

�@�@�@�@�������Ă������̂��A�������̂��A�T��T��b���Ă���ƁA���[�v�����ꏊ�Ɏ������ꏏ�ɕt���Ă����A���\�ʔ�

�@�@�@�@�����ƂɋC�t�����B

�@�@�@�@

�@�@�@�@�����āA�����g�������L���ɐZ���Ă����B�@���͎Ⴂ����A���Ȃ�̂����D���������B�@����������Ă���ƁA�������ɂ�

�@�@�@�@�ꂸ�A�������ʔ����Ǝv���b�����x���J��Ԃ��B�@�ʓ|�����ēK���Ɏ������Ƃ����ɑ����āA�҂�����ƕ��̂�

�@�@�@�@�ɍ����Ęb���̂́A���̖���肾�����B�@�b�����X���ǂ����Ƃ������A�q���̎��ɂ��\���ʔ��������B

�@�@�@�@����������́A�܂��܂���@���B�@�Ⴋ���̕��Ɩڂ̑O�̕�����u�A���Ԃ��Č������B

�@�@�@�@�u�����B�����Q����v�B�@��̌��t�Ō����Ɉ����߂��ꂽ���A�u����̂����ŁA��Ԋy�����ЂƂƂ��������v�Ƃ������̂�

�@�@�@�@�ƌ��́A�ӂ����������������̐S���ق�̂�Ɖ��������Ă��ꂽ�B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s�ǔ��V���t�@�@�@

�@�@![]() �@�@�@�@�@�@�@�@�@02;5/11�@�@�@�@�@�@�@�@�@e�[���C�t�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@WEEKLY�@�R����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@02;5/11�@�@�@�@�@�@�@�@�@e�[���C�t�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@WEEKLY�@�R����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���z�v�����Ă̓v���ł͂Ȃ��@�@�@�@�@�@���[�[�@�@��t�E��Ɓi�݃{�X�g���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��@�t�@�́@��

�@

�@�@�@�@���{�̂����w��w�������ɂȂ����F�l����A�т����肷��悤�Șb�����ꂽ�B

�@�@�@�@���߂ċ�����f���������ɁA�a���w������u�搶�́A���҂���ƌ��������Ă�������̂ŏ�����܂��v�@�Ɗ��ӂ��ꂽ�Ƃ���

�@�@�@�@�̂��B�@�O�C�̋����͊��҂ƈ�،��������Ȃ������炵���B

�@�@�@�@���҂ƌ����������ɂǂ�����Ċ��҂�f�Ă����̂��s�v�c�łȂ�Ȃ����A���̋������w���⌤�C����ǂ̂悤�Ɏw������

�@�@�@�@�̂����l����ƁA���狰�낵���Ȃ�B

�@�@�@�@�u�r���悭�Ă����z�̈�����t�ƁA���z���悭�Ă��r��������t�ƁA�ǂ����I�Ԃ��H�v�@�Ƃ́A�悭������鎿��ł��邪�A

�@�@�@�@���҂ƌ��������Ȃ��悤�ȋ����̂��Ƃł́A�r�����z��������t�����炿�悤���Ȃ��B

�@�@�@�@���������u�r��I�Ԃ��A���z��I�Ԃ��v�Ƃ�������͎��⎩�̂��Ԉ���Ă���B�@�Ȃ��Ȃ�A�v���̈�t�́A�r�����z���ǂ�

�@�@�@�@��������Ă͂Ȃ�Ȃ����炾�B

�@�@�@�@�c�O�Ȃ��ƂɁA���{�̈�w����ł́A���҂ƌ��������Ȃ������̑��݂�������Ă���悤�ɁA�@�u���z�v�̑�����������

�@�@�@�@�������Ă��Ȃ��悤���B�@���̏ꍇ�́A�K�^�ɂ��A���C�㎞��Ɋ��҂ɑ���u���z�v�̑�����������w�����ꂽ�i���Ȃ݁@�@�@�@�ɁA���̌��C�ꏊ�͑�w�@�ł͂Ȃ��j�B

�@�@�@�@

�@�@�@�@���̎w����́A�v���̈�t�Ƃ��Ă̂T�̕K�{�v�����u��҂͂T�҂łȂ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������t�ɗv���B

�@�@�@�@�T�҂Ƃ́@![]() �w�ҁi�Ȋw�I�ɐ�������Â��ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��j�@

�w�ҁi�Ȋw�I�ɐ�������Â��ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��j�@![]() ����ҁi�����Ǝ��Âɑ����҂��������邱��

����ҁi�����Ǝ��Âɑ����҂��������邱��

�@�@�@�@�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��j�@![]() ���ҁi�K�v�Ƃ���A���҂�ɓ{������߂��肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��j�@

���ҁi�K�v�Ƃ���A���҂�ɓ{������߂��肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��j�@![]() �|�ҁi����

�|�ҁi����

�@�@�@�@����Ɨ������ފ��҂̋C�����𖾂邭���Ȃ���Ȃ�Ȃ��j�@![]() �Վҁi���҂̕a�C�ɂ��Ă��̏����𐳊m�Ɍ����ĂȂ���

�Վҁi���҂̕a�C�ɂ��Ă��̏����𐳊m�Ɍ����ĂȂ���

�@�@�@�@�Ȃ�Ȃ��j---�@�ł���B

�@�@�@�@�����܂œǂ܂ꂽ����W�҂́A�@�u����҂͂T�҂łȂ���Ȃ�Ȃ��v�@�Ƃ������t�Ƃ�������ł��邱�Ƃɂ��C�����ɂȂ�

�@�@�@�@�ꂽ�ł��낤�B

�@�@�@�@�u��҂̂T�ҁv�̂����́u����ҁv���u��ҁv�ɒu��������Ɓu����҂̂T�ҁv�ɂȂ�̂����A��҂Ƌ���҂̎d���̖{������

�@�@�@�@�߂ėގ����Ă��邱�Ƃ��v���A���̕s�v�c���Ȃ��B

�@�@�@�@���҂ƌ����������ɉ����ɐU�镑����w�������̘b���ƁA�u�T�ҁv�ɂȂ낤�Ƃ���w�͂����Ȃ��ǂ��납�A���҂�w����

�@�@�@�@���āu���͎ҁv�Ƃ��Ă����U�镑���Ȃ���҂⋳��҂����₽�Ȃ����ƂɁA���{�̈�ÂƋ���̔ߌ�������Ǝv����

�@�@�@�@�Ȃ�Ȃ��B�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�߂�

�@�@�@�@�s �ǔ��V���@�C���@���t

�@�@�@�@

�@�@![]() �@�@�@�@�@�@�@�@�@02;5/3 �@�@�@�@�@�@�@�@���~�ł��I��t�@���̑O�Ɂ@�@�@�@�@�@���{�����s�@�@��c�ؒÁ@�@�Q�X

�@�@�@�@�@�@�@�@�@02;5/3 �@�@�@�@�@�@�@�@���~�ł��I��t�@���̑O�Ɂ@�@�@�@�@�@���{�����s�@�@��c�ؒÁ@�@�Q�X

�@

�@�@�挎�Q�P���̍b�q������ł̍�_���l��́A�J�̂��ߎ����J�n�\�蒼��ɒ��~�ɂȂ������A�����A��B����ϐ���y����

�@�@�ɖK�˂Ă����c���ƂƂ��ɁA���X�ɋ���ɋ삯�������J�n��҂���т����̗���Ƃ��āA�����s�����c�����B

�@�@�t�@�������Ẵv���싅�B�@�J�Ŏ������o���Ȃ��Ȃ�A���߂ĎP�������Ăł��A�I��̓O�����h�Ɉ�x���炢�o�Ă��āA�t�@����

�@�@���U���Ă��������炢���Ă���Ă������̂ł͂Ȃ����낤���B�@

�@�@

�@�@�I��ɂƂ��ẮA��������̎����̒��̂������ꎎ�����낤���A�c���̂悤�ɍ���ʼn����ɏZ��ł���҂ɂƂ��ẮA���ꂪ

�@�@�Ō�̈ꎎ���Ƃ������ƂɂȂ�ꍇ������B

�@�@�c���ɁA�O�����h�ɗ����Ă���I��̎p����ڂł������Ă�����������

�@�@�@�@

�@�@![]() �@�@�@�@�@�@�@�@02;4/19 �@�@�@�@�@�@�����̃m�[�g�@�@�@�j��̏u���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@����

�@�@�@�@�@�@�@�@02;4/19 �@�@�@�@�@�@�����̃m�[�g�@�@�@�j��̏u���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@����

�@�@�@

�@�@�@�Љ�ɑ傫�Ȕ�Q�������炷�̂ɁA�N�����u�Ԃ��f���Ɏc���ɂ������́A���ꂪ����n�k�ł͂Ȃ����B

�@�@�@���܂��ܔ����ɑ������A������j��u�Ԃ��t�C�����Ɏ��߂悤�Ƃ��Ă��A�n�ʂ��g�̂��h��Ă��邩��܂Ƃ��ɂ͎ʂ�Ȃ��B

�@�@�@�@�q��@����Ȃ�ł����������A��������ł͂���グ�ł���B

�@�@�@��_��k�Ђ͐^�~�̐^���ÂȎ��ԑтɔ��������B�@�܂�j��̏u�Ԃ��f���Ƃ��ĂƂ炦��̂��A�ł�����������ŋN�����B

�@�@�@�����̖ڂɏĂ��t���Ă���̂́A�j�ꂽ��̎S��ł���B

�@�@�@�_�ˎs�����V�s�S�ɏo�����u�l�Ɩh�Ж����Z���^�[�v����Z���^�[���͓̉c�b���E���勳���́u���̎��̑S�̂��A�N�����Ă��Ȃ��v�Ƃ����B

�@�@�@�ł��A���Z���^�[�ł͌��k���Ƃ��r����S�����������H��j��u���̎��v���f���Ō��������Ƃ��Ď����������B

�@�@�@�W�H���k�W���̖��Ƃ��A�O�{�̃r���X���剹���ƂƂ��ɕ���B�@���̐��̍Ō���v�킹�邷���܂������B

�@�@�@�킸���V���̉f���ɂP�N�������A���B��CG�ƌ������~�b�N�X���Ă���B

�@�@�@

�@�@�@��Q�҂͈������v���o���ċC���������Ȃ�̂ł́A�ƐS�z�������Ȃ�قǂ̔��͂�����B

�@�@�@�Q�V������N�ł��̌��ł���B�@���낵����ʂ��肾���A����n�k�Ƃ͂���قǕ|�����̂Ǝ�������B�@�����g�߂ŋN������ǂ����傤���Ƃ���

�@�@�@�h�Ђ̎v�����A���≞�Ȃ�����B

�@�@�@���ꂪ�Z���^�[�̑_���Ȃ̂��낤�B�@�@�@

�@�@�@�@�s �ǔ��V���@�C���@���t

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@![]() �@�@�@�@�@�@�@�@02;4/5 �@�@�@�@�@�@�搶���ق߂���̐^�ӂ́E�E�E�E�E�@�@�@�@�@���R���s�E�S�@�@��w�@�@�V�J�����@33

�@�@�@�@�@�@�@�@02;4/5 �@�@�@�@�@�@�搶���ق߂���̐^�ӂ́E�E�E�E�E�@�@�@�@�@���R���s�E�S�@�@��w�@�@�V�J�����@33

�@�@�@�u�����搶�ł悩���������v�B�@�V�w�����n�܂�A�����S�C�̂��Ƃ�b���Ƃ��A��͌��܂��Ă���������

�@�@�@���܂Ɉ����߂������Ƃ�b�����Ƃ����A�u����ł��搶�́v�ƁA�K���搶���ق߂錾�t����ɑ�����B

�@�@

�@�@�@�@�Ȃ���͂P�O�O�����ɋ������Ă���Ȃ��̂��낤�B�@

�@�@�@�����̎��͕�ɑ��Ă���ȋC����������Ă������̂��B�@���ɂȂ��Ă݂�ƁA����͊w�Z������D���ɂ���R�c���Ƃ������Ƃ��\���ɗ����ł���B

�@�@�@

�@�@�@���悢��V�w���B�@�q�������̓N���X�ւ���S�C�̐搶�ɐS���点�Ă���B

�@�@�@�u�D�����搶�������ȁA�h��̏��Ȃ��搶�������ȁv�Ƃ��ꂼ��v�]������悤�����A

�@�@�@

�@�@�@���А搶�h����q���ɂȂ��Ăق����Ǝv���B�@

�@�@

�s �ǔ��V���@�C���@���t

![]() 02;2/27 �@�@ �����̃m�[�g�@�@�@�@�@�@�l�͕� �@�@�@�@�@�@�@�@�ē��@��

02;2/27 �@�@ �����̃m�[�g�@�@�@�@�@�@�l�͕� �@�@�@�@�@�@�@�@�ē��@��

�@�@�@

�@�@�@IT�s���̒������ŐԎ��]����Ƃ������d�@�ƊE�ɂ����āA�����𑱂��Ă���V���[�v�����C���B

�@�@�@�l���炵��������O�Ƃ��������̒��Ōٗp�͎���Ă���B�@

�@�@�@���̔邯��O�В��̒Ґ��Y���k�����A�����E�Z�~�i�[�́u��Ɗv�V�ƌٗp�v���ȉ�Ŗ��������B

�@�@�@�l������{�̂Q�O���̂P�ȉ��̒����ɑR���Ă����ɂ́A�@�u���E�ɂȂ����i���A�����v�łȂ���܂Ƃ��ɏ����ł��Ȃ��B

�@�@�@

�@�@�@�V���[�v�̑n�ƎҁA���쓿���́u�܂˂���鏤�i�����v�@�ƓƎ����ɂ���������B�@�V���[�v�̉��䍜�ł���t�����Ƃ��������B�@�P�X�V�R�N�ɐ��E���̉t���\���̓d���o���A�Q�O�O�T�N�x�܂łɍ����Ŕ̔�����e���r�͂��ׂĉt���ɐ�ւ���B

�@�@�@�{�i�I�ɓW�J���邫�������́A�P�X�W�T�N�̃v���U���ӌ�̉~���������B�@�A�o���i�̑唼���̎Z����ɂȂ����B�@�ꋫ��ŊJ���邽�߂ɁA�v�����Đl�Ɨ\�Z���t�����Ƃɂ����B

�@�@�@�����̗v���͐l�ɂ���B�@�u���m�Â���͒�������v����_�k�I�ȑ��ʂ�����B�@�l�ނ���Ă�ɂ͌ٗp�̈��肪����v�Ƌ�������B

�@�@�@

�@�@�@�����A�]���^�̏I�g�ٗp�ɂ́u�ق��Ă��Ă����Ă���ƍl���A�������ĎЈ���e���ɂ��Ă����v�Ɣᔻ�I���B

�@�@�@�Z�p�J���̂��߂̎Ј�����́u��Ƃ̋`���v�ƌ�����B�@���ہA���̂P�O�N�ԂɂT�C�Q�O�O�l�����C���V�����E��Ɉڂ����B�@

�@�@�@�l�ނ�������̌���ł���B�@���ՂȐl�������������s���鎞��́A��͂肨�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�J�G��

�s �ǔ��V���@�C���@���t

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@![]() �@�@�@�@�@�@�@�@02;2/14 �@ �_�Ƃ̎v���ɋ���ł��ꂽ

�@�@�@�@�@�@�@�@02;2/14 �@ �_�Ƃ̎v���ɋ���ł��ꂽ

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ɍ��ɒO�s�@�@�����p�Y�@�@�V�O�@�@���u�t

�@�@�@�R���́@�w���j�o�d�x�@��ǂ�ŁA�������ɓw�͂��Ă�����_�Ƃ̋C�������v���A����ł��ꂽ�B

�@�@�@�@�u�������͐O���݂Č�����ʁ@�[�����{�̂U�Q�����v

�@�@�@�����g�A�����Ĕ_���Ŋ��{�̐f�Â����Ă����̂ŁA���̉̂��r���ѐ�������̋������@���āA�ǂ�Ȃɖ��O�ł��������Ƃ��ƁA�ɐɊ������B

�@

�@���H�����ł��鋍�ɓ������Ƃ������H���I�ȓ�����������H�ׂ����A��������BSE�i�����a�j�B�@���̋]���ƂȂ����A�P�ǂȒ{�Y�_�Ƃ̐l�X�B

�@�Ԃ�ȗD�����ڂ��������́A���킢�������ł���B�@����������āC����������Ɓu���[�v�Ɖ��������ɖ����́A�S��a�܂��Ă����B

�@

�@���͐l�Ԃ̐H�p�Ƃ��čv�����Ă����B�@���N�A�H���Z���^�[�ł͈ԗ�Ղ��s�����ӂ��Ă���B�@���̋����A�����̑ΏۂƂȂ��Ĕ����Ă����̂ł���B

�@�_�ѐ��Y�Ȃ͔_�Ƃ̋C�����d���āA�O�ꂵ����𗧂ĂāA���S���ċ��̎��炪�o����悤�ɂ��A����҂̐H������̉����ɓw�͂��Ăق������̂��B�@

�@�@�@�s�R�z�V���@���܂��@���t

�@�@![]() �@�@�@�@�@�@11/8 �w�����̗���x�@�@�G���ɂ��ӔC

�@�@�@�@�@�@11/8 �w�����̗���x�@�@�G���ɂ��ӔC

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���R�s�@�@�����c�q�@�@���R�@�@

�@�@�������N�A���w���C���Z���̕����̗���≻�ς́A��l���爫���v���Ă���B

�@�@���͂������������̈�͎G���ɂ�����Ǝv���B�@�\��̏��̎q�⒆�w�������̎G���́A�@�����Ȃ肽������̎�ނ̂��̂��o����Ă���B�@�����̎G���ɂ́A�h�����̒����Ȃ����h�@�Ƃ������āA������u���ꂽ�����v�Ƃ�����悤�Ȋi�D�������������������̂悤�ɕ`���Ă�����A���ς̎d���Ȃǂ��̂��Ă����肷��B

�@��l�͕����≻�ς����������B�@�������A�G���Ȃǂʼne����^���A�q���𑀂��Ă���̂͑�l�ł͂Ȃ����H�@�Ǝv���B

�@�������A�G����I�ԕ��ɂ��ӔC�͂���B�@�������ɂ͎����ł悭�l���邱�Ƃ��K�v���낤�B�@�ł��A��l�ɂ͂��������q���̂��Ƃ��l���Ă��炢�����B�@�@�@

�s�R�z�V���@�ƒ��@�@�@���t

�@![]() �@�@�@�@�@�@�@�@9/19 �@�ʈ������炻��

�@�@�@�@�@�@�@�@9/19 �@�ʈ������炻��

| �@�@���ʊw���̎��g�ݏЉ� | �@�@�@�ƍݏZ���� |

|

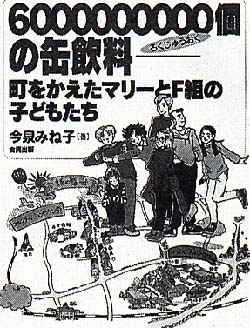

�@�@�@�ʂ́@�u�����[�X�r�v�@�ɔ�ׁA���Ɉ����ƒm���Ă��@�@�܂����[�B�@�h�C�c�E�t���C�u���N�s�ɏZ�ރW���[�i���X�@�@�g�A����݂ˎq���@�u�U�O�O�O�O�O�O�O�O�O�̊ʈ����v�@�@�i�����o�Łj�@���o�ł����B�@�h�C�c�̊w�Z�ɒʂ��q�����@�@�����ʂ����炷���߂ɂǂ�ȍ��𗧂āA�ǂ����s�����@�@�̂��A�Љ�Ă���B �@�u�U�O�O�O�O�O�O�O�O�O�ʈ����v�@�̕\�� |

�@�@�@�@�@�@�h�@�C���^�r���[�h�@�@

�@�@�@���炷���g�݂������̂́A�h�C�c�̃R�����^�[���E�~�����q���Q���s�̃��n�l�X�E�N�b�����Z��

�@�@���ʊw���B�@�ق��̎q�̕��ɂ��Ă����Ȃ��q�ǂ����������܂��Ă���w���ŁA�����A���@�@�@�{�ł����Ώ��w�U�N�ƒ��w�P�N�ɂ�����v�P�O�l���ݐЂ��Ă����B

�@�@�@�u�ʂ͊��ɗǂ��Ȃ��v�@�Ƙb���搶�ɁA�q�������́u���T�C�N������A���̊ʂɂȂ邩�炢���@�@����Ȃ��v�@�Ɣ��_����B�@����ɑ��搶�́@�@���T�C�N�����Ă���͔̂������炢�ŁA���Ƃ͂��@�@�݂ɂȂ�@�A���T�C�N���ɂ��G�l���M�[���g���@�B�A���~�j���E�������ɂ̓{�[�L�T�C�g�Ƒ����@�@�@�̓d�͂��K�v�ŁA�_���J�̌����̂P�ł����_����������C���ɏo��[�Ȃǂ̐����������B

�@�@

�@�@�@�܂��A�A���~�ʂ̌����̃{�[�L�T�C�g�A�X�`�[���ʂ̌����ł���S�z��M�сA���M�ђn�悩�@�@��@��o���Ƃ��A�R��X�̖���ʂɐ��A�y�␅���������B�@����Ȑ��X�̔ߌ����N����@�@�̂ɁA�h�C�c�l���P�N�ԂɈ��ފʈ����͂U�O��������ƕ����A�q�������͋������̂��B

�@�@�@�ʈ��������炵�A���x���g���郊���[�X�r�̈��ݕ��ɕς��悤�Ƃ����Ăт������n�܂�B�@�܂��@�@�Z���Ń`���V��z��A�|�X�^�[��B�@���̓X�Ɏ莆�������A�ʈ����̔̔����~�𗊂ށB

�@�@�@���ɏo�ď�������������B�@����c�����������ށE�E�E�B�@�˘f���Ȃ�����������s���͈͂�

�@�@�L���Ă����q�������B�@�u����Ȃɑ�ςȏ̎q�ǂ������ł����ł���B�@�����m���Ăف@�@���������v�@�ƍ���B

�@�@�@

�@�@�@�ł́A�h�C�c�ɔ�ׂē��{�͂ǂ����낤�B

�@�@�@�u���{�͓d�͎g�p�ʂ�������Ό����݂��A�Ԃ�������Γ��H�𑝂₷�B�@�g���ʂ�����@�@�@�����߂ɍH�v���悤�Ƃ������z�ɖR�����̂ł͂Ȃ����v

�@�@�@���{�̓h�C�c�ɔ�ׁA�͂邩�ɑ����̊ʈ���������Ă���B�@�����̔��@�����鏊�ɂ���B

�@�@�@�u�����ɉ����ł���̂����l���Ăق����B�@�܂����퐶�����������Ƃ��납��n�߂Ă��������v

�@�@�@�@�@�@�u���ł���v �m����

|

�@�@���́A�@�Ԃɏ��Ȃ��A�@�����̔��@ �@�@�ň��ݕ���Ȃ��A�@�Ȃǂ�S �@�@�@�@�����Ă��܂��v�Ƙb�� �@�@�@�@�@�@����݂ˎq���� �@�@ �@�@�@���@�����s�`��̋����ʐM��� |

�@

| �@�������������郈�n�l�X�E�N�b�����Z �@�̎q�ǂ������B �@���̊����́@�u�ʈ��������炻���R���N�@�@�[���v�@�̂P���܂ɂȂ��� �@�@ �@�@�i�B�e�E����݂ˎq����j |

|

�B

�@�@�@�@�@�@���܂��@�@�@�@�ǎ҂̃y�[�W�@���ʂ��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@8/30

![]() �ٓ����̂Ă邱�̍��ɋ^��@�@�@�@���R�s�@�@�@�R���r�j�X���@�@�w��

�ٓ����̂Ă邱�̍��ɋ^��@�@�@�@���R�s�@�@�@�R���r�j�X���@�@�w��

�@�@�@�@

�@�@�@�@�@���������Ă���R���r�j�́A�N�x�Ǘ��Ƃ��đ������ł͈��ɖ�1���~���ȏ�ٓ̕���

�@�@�@�@�̂ĂĂ���B�@����͈�ܕS�~�ٓ̕��ōl����ƁA���\���ł���B

�@�@�@�@�@�N�x�Ǘ��͈���O��B�@����炪���ׂẴR���r�j�ōs���Ă���Ƃ����狰�낵���B

�@�@�@�@�@�����A�����̐H�������W�r�㍑�Ŋ��p�����Ƃ���ƁA�����̐l�X���~�����Ƃ��ł���B�@

�@�@�@�@�@���W�r�㍑�ł͈���ɍŒ�ł���l��l���h�{�s���ŖS���Ȃ��Ă���A�����l

�@�@�@�@�疜�l�̐l�X�������Q��ɋꂵ��ł���B

�@�@�@�@�@�m���ɁA���̂悤�Ȍ��ۂ͕֗��������߁A��\�l���ԉ��ł����낤�R���r�j�𗊂�߂���

�@�@�@�@���鎄�����ɂ��ӔC������B�@�������A���̃R���r�j�͓�\�l���ԃe���r�̕�����Ăт���

�@�@�@�@�Ă������A���̑��ɂ��n���̊�����邽�߁E�E�E�ȂǂƖ��ł��Ă��낢��Ȋ��������Ă���B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@����Ȃɂ�������̐H�����̂đ����āA�n��������Ă���ƌ����邾�낤���H

7/13

�@�@![]() �@�@�@�@100�~�d�ݖ߂�������S�Ɋ����@�@�@�q�~�s�@�@�X�Ε��m�@�@�V�P

�@�@�@�@100�~�d�ݖ߂�������S�Ɋ����@�@�@�q�~�s�@�@�X�Ε��m�@�@�V�P

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@����A�����̂��߂ɋʓ��̎��X�ɍs���ƁA�X�傪�u�v���[���g�ł��v�ƌ����āA���܂�

�@�@�@�@���ꂽ100�ڍd�݂�n���Ă����������B�@�Ӗ���q�˂�ƁA����6��15���ɁA�������̎��X

�@�@�@�@�Ŕ������������ɁA100�~�d�݂𗎂Ƃ��ċC�Â����ɓX���o����ŁA���傤�ǓX�ɂ����l

�@�@�@�@�������Ă���P00�~�d�݂ɋC�Â��ēX��ɓn���A���O�����킸�ɋA��ꂽ�����ł���B

�@�@�@�@�@�X��́A���܂ɓ���Ă����A���܂��ܖK�ꂽ���ɁA�Y�ꂸ�ɕԂ��Ă����������Ƃ�������

�@�@�@�@�ł���B�@������1����100�~�d�݂ł��邪�A���͎�����u�ԁA�S�̒��ɂƂĂ�������

�@�@�@�@�������o�����B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�E���Ƃ��������̑������̒��ɁA100�~�d��1�����E���ē͂��Ă�������e�Ȑl������

�@�@�@�@��邱�ƁB�@�����āA������1����100�~�d�݂�܂ɓ���A�Y�ꂸ�ɕԂ��Ă���������������

�@�@�@�@�e�ȓX��ɂ����ӂƊ������o�����B

�@�@�@�@�@���X�V�����Ă�����]�ɁA�������h����^���Ă��������������̐l�X�ɁA�S���犴�ӂ�

�@�@�@�@��ƂƂ��ɁA���̂悤�Ȕ������S���������l�X��������Ƃ������Ƃ��A���̐S�ɒ����Ƃǂ߂�

�@�@�@�@�u���ƂƂ��ɁA�L���F����ɂ����m�点�������Ǝv���A�y�����������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�i�ǔ��V���@�@�C���@�@�@�@�@���{�Д��s�j���

6/17 �C���@�@���ʂ��

�@�@

�@�@![]() �@�@�@�@�Ƃɑ单���Q�{�͂���Ȃ��@�@���m�s�@�@��w�@������q�@�@�T�R

�@�@�@�@�Ƃɑ单���Q�{�͂���Ȃ��@�@���m�s�@�@��w�@������q�@�@�T�R

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�̂̂��₶�ɂ͈Ќ�������A���{�j�����L�̒j�炵�����������B

�@�@�@�@�@��łł����Ă��āA�ł��܂��낭�āA�����ƂȂ����疽�����ʼnƑ������A������

�@�@�@�@�Љ�ׂ̈Ɋ撣��B

�@�@�@�@�@�߂���A��e�ɔ����͂�o�ϗ͂��ł��āA���e�̑��݊��������Ȃ����ƒ낪����B

�@�@�@�@�@���́A�Ƃ̒��ɑ单�����f���Ƃ��Ă��邱�Ƃ͑�Ȃ悤�Ɏv���B�单���͂Q��

�@�@�@�@����Ȃ��B�@��e�͌���Ȃ��D�������肽���B�@����ł����@�u���₶�v�@�͂���Ă�����B

�@�@�@�@�@���Ɂ@�u���₶�_�v�@���ƁA���̍l���ɋ����قǎ��Ă��Ăт����肵���B

�@�@�@�@�@�����Ė��́@�u���Â����Ȃ��v�@�Ə��Ȃ����������߂��B

�@�@�@�@�@�@�@6/3 �@�C���@�@���ʂ��

�@

�@�@�@![]() �@�@�@ �����̃m�[�g�@�@�@���̔����D�@�@[���c�s�ł̘b���f��ɂȂ�]�@�@���y�@�m��

�@�@�@ �����̃m�[�g�@�@�@���̔����D�@�@[���c�s�ł̘b���f��ɂȂ�]�@�@���y�@�m��

�@�@�@�@�@���{�C���s�������D���������q���������@�u����͂Ȃ��Ɂv�@�Ɗ��S�����������

�@�@�@�@���畨�ꂪ�n�܂����B

�@�@�@�@�@���t�ƈꏏ�ɂȂ��Ē��ׂ��B�@�V���E���]�ÂƋ�B���������сA�T�R��q�s����t�F

�@�@�@�@���[�Ƃ킩�����B

�@�@�@�@�@�q�������̓t�F���[���ĂɎ莆���o�����B�@�Ԏ����͂��āA�t�@�N�X��d�b�ł̌�

�@�@�@�@�������B�@�����Ă�������̏�D���ʂ����B

�@�@�@�@�@�C�ɋ߂����������c�s�̉��Ï��w�Z�łR�N�O�ɂ������o�������B�@�����ȋ����̎�

�@�@�@�@�����P�X�l�̊w�Z�ł̏o�������A�������w�ɁA�����č��x�͉f��ɂȂ�B

�@�@�@�@

�@�@�@�@�@��N�̂��܂ˉf��ՂɎQ���������c�s�o�g�̋ѐD�ǐ��ē炪���̘b���ĉf

�@�@�@�@�扻�����߁A�����A���Ŗ��Ԋ�Ƃɏo������т����A����ψ���������A����n��

�@�@�@�@�s�����͂���ȂǂƂ�Ƃq�ɐi�B

�@�@�@�@�@�u�����D�v�@�i����j��7���ɎB�e���J�n���A���t�̌��J�\�肾�B�@�T���ɊJ���ꂽ�o��

�@�@�@�@�҂̑I�l��ɂ͂T�O�O�l�ȏオ�\������œ������lj��ɂȂ�قǒn��������オ���

�@�@�@�@��������B

�@�@�@�@�@���̂R�N�̊Ԃ�14�l�܂Ō��������Ï��̎q�����������債���B�@�U���ɂ͂R�N�Ԃ�Ƀt�F

�@�@�@�@���[�ɏ�荞�ށB�@�V���D�ɕς�邱�Ƃ������Č��߂��Ƃ����B

�@�@�@�@�@�����`�v�Z���͍L���锽���̑傫���Ɂ@�u���ꂵ���ƂƂ܂ǂ��������Ă��܂��v�@�Ƃ�����

�@�@�@�@����@�u�q�������������̖ڂŎЉ���������A�m�邢���@��ɂȂ�܂��B�@�����ō���

�@�@�@�@�v���o�ɂȂ邱�Ƃł��傤�v�@�ƁA�B�e�Ɗ����̓���S�҂����Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�߂�

�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@6.1 �ƒ�Ƃ��炵 ���ʂ��

�@�@![]() �@�@�@�@�ӎ����Ȃ��������ǂ����Ăق������@

�@�@�@�@�ӎ����Ȃ��������ǂ����Ăق������@

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@����ł��~�}�Ԃ��Ăт܂����@�@�@�@�@�@���d�N�O��

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@���R�s���̕a�@�������̒��҂́A�@����܂ł����ƁA�@����҂̏I������Â̂���

�@�@�@�@���ɋ^��𓊂������Ă����B

�@�@�@�@�@�ӎ��������~�}�Ԃʼn^�ꂽ���҂́A�@�l�H�ċz��𒅂�����A�@�S���}�b�T�[�W

�@�@�@�@������ȂNjً}��Â���B�@���͏������Ă��ӎ��͎������܂܁A�@����ɐϋɓI��

�@�@�@�@���Â������āA�@�S���Ȃ邱�Ƃ������B

�@�@�@�@�@���҂́A�@�ӎ����Ȃ��������A�@�ǂ����Ăق������A�@�X�l���u���O�w�菑�v��������

�@�@�@�@�������Ƃ����߂�B�@���炩�ȏI�����}����ɂ́A�@���C���ł͂Ȃ��A�@��Â��������g

�@�@�@�̐ӔC�őI������o�傪�s���̑��ɂ��K�v���Ɛ����B

�@�@�@�@�@�G�s�b�N�@�i078�E241�E7561�j���A�@�{�́@1400�~�B

5.3 �C���@���ʂ��

�@�@![]() �@�@�����̃m�[�g�@�@�@�@�n����Γ݂���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��c�@��

�@�@�����̃m�[�g�@�@�@�@�n����Γ݂���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��c�@��

�@�@�@�@�o�u�����̊g��헪�̂������A���z�̎؋��̗������ŁA���f���̊�Ƃ͑�

�@�@�@�@���B�g�b�v�����ӎ��C���A�o�c�Č����̃X�[�p�[����Ђ̐V�o�c�w�̘b���ƁA

�@�@�@�@�a���͎؋������ł͂Ȃ��������Ƃ���������ɂȂ�B

�@�@�@�@�n����Γ݂���A�ł͂Ȃ����A�����u����ł͂�����ȁv�Ǝv���B

�@�@�@�@�u�Ј���p�[�g���X���悭���悤�Ƃ����ӌ����o���Ȃ������B�o�����玶��ꂽ�B�p�[

�@�@�@�@�g�����̏���A������A�ӌ����o���₷���d�g�݂�����v

�@�@�@

�@�@�@�@�O���[�v��Ђ���ڂ����V�В��́A���̐���ᔻ���Ȃ��������������B���̗�����

�@�@�@�@�ɋ��������B

�@�@�@�@�u�Ј����l���Ȃ��Ȃ��Ă����B�v�l��~��Ԃ��v

�@�@�@�@��������͒ǂ�ꂽ�Ñ��ɖ߂��āA�ʂ̑��g�b�v�͂����Q�����B�̑傷�����n�ƌo

�@�@�@�@�c�ҁA�����Ȓ����āA��������ꂽ���������Ȃ��Ȃ��B

�@�@�@�@�����}���̐��ɂ������u���̌����E�E�E�E�E�v�̋�C���܂��Ă������B

�@�@�@�@�؋���Ԃ����߂ɂ͉҂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�Ȃ̂ɗ��v�ނ͂��̉c�Ƒ�����

�@�@�@�@�X�܂��r��Ă���B����҂͕q�����B�ǂ�ǂ�Ă����B

�@�@�@�@����Ɗ�@�𐳖ʂ���~�߂�g�b�v������A���̓�Ђ͋����̈�|�ɏ��o�����B

�@�@�@�@�u�l�͏�A�l�͐Ί_�A�l�͖x�v�A�o�c�҂ɍD�܂�镐�c�M���̌��t���B���́u�l�v���l

�@�@�@�@���邱�Ƃ���߁A���̂������Ȃ��Ȃ�Ƃǂ��Ȃ邩�B��ЂƂ͂��낢���̂��B

�@�@�@�@�@�����đ��R�̐Ƃ������B�@

�@�@�@�@�@�@ 4.7 ���ʂ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�߂�

�@![]() �@�F�����ق߂ėD�����͈�@�@�@�@�@�@�q�~�s�@�@�p�[�g�@�@�@�@���݁@�^�R���@����@40

�@�F�����ق߂ėD�����͈�@�@�@�@�@�@�q�~�s�@�@�p�[�g�@�@�@�@���݁@�^�R���@����@40

�@�@�@

�@�@�@�@�I�Ǝ��̓��A���w���̒��j���A1�N�Ԃ̎v���o���l�܂������W�������ċA���Ă����B

�@�@�@�@���̂P�N�ԁA�N���X�Ţ�����Ƃ���X�ցv���s���Ă����B�F�����̒����������ƁA����

�@�@�@�@�F�����ɓ͂��d�g�݂ŁA�������S����S�C�����j�̒����������Ă��ꂽ���̂��A���W

�@�@�@�@�Ɍf�ڂ���Ă���B

�@�@�@�@���W��ǂ݁A�e�ȏ�ɗF���������j�̒����������Ă��ꂽ���Ƃ����ꂵ�������B�Ƃ�

�@�@�@�@�͈�����l�q��D�����Ƃ����F�߂Ă��ꂽ�F�B�̑f���ȐS�Ɋ��������B

�@�@�@�@���j���F�����̒�����f���ɏ����Ă����B�N���X�S���̗D�����Ǝv����肪�l�܂�����

�@�@�@�@�W�ɁA���������B

�@�@�@�@�S�C�̎w�����������̂��낤���A�������ق߂��Ă��ꂵ���Ɗ������q�������́A�F������

�@�@�@�@�ق߂Ċ���Ă����悤�Ǝv���悤�ɂȂ褗D�����Ǝv����肪�����I�ɐ��܂ꂽ�P�N����

�@�@�@�@�Ȃ����悤�Ɏv���B�@

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@4.1�@���ʂ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@![]() �@���̐����铹�H��Ԃ����I�@�@�@�@�@�@�@���R�s�@�@�@��w�@�@�@�r��@�@�݂��@����@�R�S�@

�@���̐����铹�H��Ԃ����I�@�@�@�@�@�@�@���R�s�@�@�@��w�@�@�@�r��@�@�݂��@����@�R�S�@

�@�@�@�@���N���N�x���ɂȂ��āA��������̓��H�H�������������B

�@�@�@�@�͂����ĕK�v�ȍH�����A�Ƌ^�₪������B

�@�@�@�@�������w���̂���̒ʊw�H�͓c��ڂ̂������̂悤�ŁA�y�g���b�N������ƒʂ��ق�

�@�@�@�@�������B

�@�@�@�@�t�ɂ͎G���������A�p���H�͐Đ������ꂢ�ŁA���_�J��I�^�}�W���N�V�������ɋY��

�@�@�@�@�Ă����B�c��ڂɓ�������A��ɑ�����ꂽ��ƁA�������ƂĂ��y���������B

�@�@�@�@

�@�@�@�@���̓������́A�A�X�t�@���g�ŕܑ�����čL���Ȃ�A�Ԃ��������X�s�[�h�ő���A�g���b�N��

�@�@�@�@��������B�p���H�̓R���N���[�g�Ōł߂��A�댯�Ȃ̂ł������{����A�܂�Ȃ��ʊw�H

�@�@�@�@�ɂȂ��Ă��܂����B�Ԃő��邾���̓��H��ŋ��ő���A�q����������ǂ�ǂ�V�я��D���B

�@�@�@�@���ꂪ�������ƂȂ̂��낤���B

�@�@�@�@�R���N���[�g�Ōł߁A�A�X�t�@���g��~���l�߂邾���̍H������߁A�q�������ɑ��̐�����

�@�@�@�@����Ԃ��Ă����Ăق����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�߂�