ベア会とは、部落の女子会である。始めてからもうかれこれ20年近くになる

初めのころは、不定期にいろんなお楽しみ会をやっていたが、最近は12月の忘年会と

4月初め(又は3月末)のバス旅行と、その打ち合わせ会を2月末にやるようになってきた

元々は婦人会だったのだが、集金業務や敬老会・子供会のサポートに重きが置かれるようになり

自分たちのためのお楽しみは減っていくばかりで、会員も減少の一途をたどった

会員数激減で、婦人会が存続できなくなり、他の部落も同様に解散することになった

でも、部落での集まりがまったく無くなってしまうのは、やはり寂しい

ということで、どの団体にも属さない、わが部落だけの婦人会として再結集したのが「ベア会」である

「ベア会」は「べっしょ遊ぼう会」の略称で、文字通り遊ぶことだけを目的としている

「自分たちだけで、楽しいことだけをやる」というモットーがよかったのだと思う

役員もいない、奉仕もしない、集金もしない・・遊ぶことだけに専念する女子会、だから長続きしたと思っている

(「ベア会」の宴会の様子は、「里山だより・2月」の項に写真で紹介している)

12月13日までに、「株」(同じ先祖を持つ家々)内で「カンマツリ」が行われる

(部落内に田中さんという家が数軒あり、先祖をたどれば同じ出所と言った場合、「田中株」という)

各「株」で、それぞれお社を持っていて、「カンマツリ」の日は株内の人たちがそこに集まり、お参りする

昔は、大人も子供も総出でお社に行き、お参りした後、昼ご飯を作って食べ

さらに、夜には宴会までして、1日中、朝から夜までお祭り騒ぎをしていたが

近年、次第に簡素化されて、宮司さんをたのんで拝んでもらう「株」もめっきり減った

もちろん、ご馳走だの宴会だのは敬遠されて、ほぼ廃れてしまった

限界集落にまっしぐらという部落では、こういう行事を維持していく力はもう無い

いつまで続けられるか・・・風前の灯である

あまり押しつまらないうちにと、お飾りを作った

玄関に飾る立派なものは買うことにしているので、作ったのは神棚やおどくうさんに使う小型のものだ

かつては、部落の長老に教えてもらって、玄関用の立派なものを作ったこともあったが

次第に大儀になって、購入するようになった

お飾りを作る基本は、「縄をなう」ことだ。これがなかなかできない

特に、正月用のお飾りは、「右ない」「左ない」の両方が必要で難しい

ちょっと習ったくらいでは、到底ダメ。ワラを三つ編みみたいにしているだけで

全然縒り合せない。なので、私が作ったお飾りは、ピンと立たない

一方、長老の作るお飾りは、縒りがしっかりかかっていて、シャンとしていた

『年季が違う』と言われた。そうだろう、かつては縄をなう作業は、暮らしの中で普通に行われていた

基本的に〈自給自足〉生活だった時代には、生活用品はほぼ手作りだった

長老もそんな時代の人なので、縄をなうことなど〈お茶の子さいさい〉だ

長老の手のひらで、あっという間に、ワラは縄へ変身していく

見事な手さばきだった。その手さばきにあこがれて入門したが、あっけなく挫折してしまった

やっと習得できたのは、これくらいのお飾りが作れるくらいの技術だった

今年はダンナが「やってみようかなあ~」というので、二人で2本ずつ作った

ダンナは農家に生まれ、農家で育ったわりには、《下手》 子供のころ、全然手ほどきを受けてなかった証拠だ

出来栄えはあれこれ言うまい。一生懸命作ったことが大切なのだから

また一つ、お正月の準備が整った

年神様の新しいお札をもらいに行った

最近は、お札を求める人が少なくなって、長い行列もできない

限界集落だからではなく、世の中全体にお祭りもお正月も簡素化してきている

(一部の名の通った神社では、身動きできないほどの参拝があるらしいが・・)

神棚もないし、お札もいらないのかなあ~

年末の風物詩、いつまで見られるだろうかな

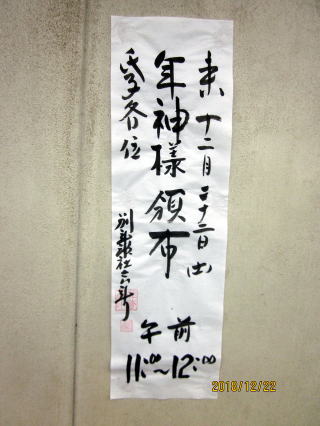

年神様配布のお知らせは、2週間くらい前に張られる。宮司さんの店開き。求める人は少ない

先日、お正月のお餅を「買いに行った」

子供の頃は、正月前になると、父の実家にお餅をつきに行っていた

家族総出で、あるいは近所と共同で、1日がかりで餅をつくという風景は

かつては正月前の当たり前の風景だった

餅つきの日には、いろんな仕事があり、もち米を蒸すための火の番や

出来上がった餅を、奥の間のゴザに並べる役目などは、子供の仕事だった

餅つきの日は、おじさんやおばさん、いとこたちも集まるので楽しい日だった

うれしくて遊ぶばっかりして仕事をさぼって、叱られたこともあった

家じゅうが賑やかで、ウキウキして、活気に満ちていた

私はつきたての豆餅に餡を入れたのが大好きで、よく作ってもらっていた

餡の甘さと豆餅の塩加減が絶妙なバランスで、本当においしかった

餅つきがすむとお正月、子供のころは楽しいことがいっぱいの季節だった

この里山に嫁いでからも、12月30日は家族総出で餅つきをする日だった

ご近所も同様で、あちこちから米を蒸す湯気が上がったり

ペッタン・ペッタンと餅をつく音が聞こえていた

そんなワイワイガヤガヤのお餅つきも、嫁いで20年余り経ち、陣頭指揮する義父が亡くなったり

子どもが大きくなって家を出ていったり、餅つき機などの便利なグッズが登場するにつれ、すたれていった

我が家でも、餅つき機で餅をついていた時期もあったが、それも程なくやめた

JAの加工場で、もっと手軽に餅つきが出来だしたからだ

準備もいらない、後片付けもしなくてもいい、出来上がってくるお餅を箱に並べるだけ

しかも、つきあがったお餅はよく伸びて、杵でついたお餅と遜色ない

本当に楽だった。こんな便利な方法があるなら、利用しない手はないということで

年末恒例の餅つきは、約15年ほどJAの加工場のお世話になった

楽な餅つきだったはずなのに、人間は横着な生き物なのか、もっと楽したいと思うようになった

4年前から、超ラクチンな餅つきに変更した

餅は「つかない」で「買う」という選択。究極の「ラクチン餅つき」にたどり着いた

買ったお餅は真空パックに入っていて、常温で保存してもカビがこない

老夫婦二人暮らしになって、食べるお餅の数もぐっと減った

これくらいの量でちょっどいい加減、しかも、時間や体にゆとりができたし・・・

お正月の風景は時代と共にかわってきているが、餅つきも例外ではない

今は、農家が多い里山といえども、自宅で餅をつく家は少なくなっている

大晦日、今年最後のお参りに行った。平成最後の年の瀬である

お宮は、当番の人たちが掃除を済ませ、掃き清められていた

拝殿の賽銭箱にはしめ縄がかけられ、お正月に向けての準備も整っていた

境内の下の段に、毘沙門様のお社がある

1月2日の早朝に、毘沙門様の前でくじ引きが行われる

その毘沙門様にも、しめ縄がかけられ、2日の朝を待っている

2日は朝早く、まだ暗いうちからのお参りになる

参拝者のために、大きな焚火が用意されるが、そのための薪もうず高く積まれていた

今年は当地でも大きな災害があり、決して平穏な年ではなかった

が、時は何事もなかったかのように過ぎていく。前に進むより他ない

さて、来る年はどんな年になるのか・・願わくば、平穏な年でありますように

しめ縄がかけられた賽銭箱 毘沙門様 焚き火用に積まれた薪

「里山だより」を書き綴って1年。四季の移ろいと共に、この地にも

様々な暮らしぶり・行事などがあったことに、改めて気づいた

この地での昔ながらの暮らしは、段々に廃れている

昔は 良かった、それに比べて今は・・などという戯言を言うつもりはさらさらない

こういう暮らしもあったんだと、自分の中で再確認しているだけ

「住めば都」という。この項を書きながら「本当にその通りだ」と改めて思った