異常に暑かった今年の夏、身の危険を感じて、昼間は引きこもり状態だった

カッカと照りつける太陽を恨めしく思い、ひたすら避けていた

太陽の出ない雨の日も、今年は脅威だった。何度となくやってきた台風・そして豪雨

自然の驚異にさらされ続けた夏だった

9月に入った途端、あれほど猛威を振るっていた猛暑も次第におさまってきた

秋雨前線を挟んで、夏と秋の攻防戦。季節は夏から秋へ変わろうとしている。

いずれはこういう時が来ると信じていたから、あの厳しい夏を頑張れた

入道雲に代わって、こんな雲が見られるようになった。大きく息を吸って〈気持ちいい~〉

アキアカネが田んぼの上を飛び交っている。稲穂がおじぎをし始めた

夏の間、食卓を飾ってくれた夏野菜は、収穫の時期をすでに終え、後片付けを待っている

ブルーベリーは今年もたくさんの実をつけてくれた。もう少し残っている実は鳥たちのえさに提供しよう

夏野菜が終わると、今度は我々の出番とばかり、ユズが青い実をつけ、キンカンの白い花が満開になっている

サツマイモの試し掘りをしてみたら、大きなイモが出てきた。猛暑は影響しなかったようだ

実りの秋、これから次々と秋の味覚が店頭に並び、食卓を賑わしてくれることだろう

9月半ば、木野山様のお祭りがある

木野山様の社は、かつては、高台にあったのだが、お参りや管理が大変ということで

麓に降ろされた。すったもんだの議論はあったのだが・・

元の社があった丘陵地では、木野山様の参道に桜が植えられている

春には、桜が咲き、部落一番の桜の見どころになっている

県道を右折して部落に通じる道に入ると、目の前に木野山様の桜が見える

思わず〈きれい~〉と思ってしまう。何度通っても、毎回そう思う

木野山様の満開の桜

木野山様の満開の桜木野山様のお祭りは、春と秋に行なわれていた

秋のお祭りには、神輿を担いで、部落内を巡行していた

所々でお接待を受けながら、のんびりゆったり・・

神輿の先導をする太鼓の音が聞こえると

〈ああ、今日は木野山様のお祭りか〉と、思ったものだった

その神輿も、担ぎ手が少なくなって、軽トラに乗せられての巡行になり

今は、巡行すらなくなって、公会堂にしまわれたままになっている

お祭りは、14日の宵祭りと15日の本祭り

当番だけが出席しての簡単なお祭りになってしまった

太鼓の音も聞こえず、祭りがある事すら気が付かないでいる

里山には後継者があまりいない。この先、お祭りはどうなっていくのか・・

木野山様に限らず、昔ながらの伝統行事は次々と途切れていっている

この社では木野山様と荒神様の二神をお祭りしている

木野山様は左側の社に鎮座、しめ縄が張られお祭りらしくはなっているが

お参りする人はほとんどいない。

お約束の花が、お約束通りに咲き出した

明日は彼岸の入り、この花は何故彼岸が分かるのだろうか

この時期になると、時を違えることなく咲く

気温? 朝・昼の寒暖差? 日中の時間?・・

たとえ、その年が残暑厳しい年であろうと、雨が少ない年であろうと

お約束通りに、お彼岸頃に花を咲かせる

彼岸花・曼珠沙華・キツネ花・・いろんな呼び方をされている

毒々しくて嫌いという人も多い。が、この花を見ると

〈ああ~今年の夏もやっと終わったなあ~〉と、一息つく

〈お彼岸の用意をしなければ・・〉とも思う

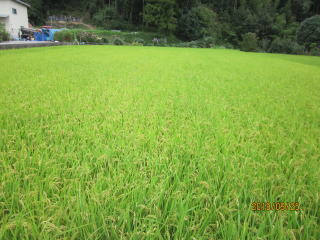

田植えから14週過ぎたオオグロの稲を見に行ってみた

稲穂が頭を垂れ始めていた

実りまでもう少し、朝晩と日中の温度差が大きいほど質が良くなるという

オオグロの稲(ヒノヒカリ)はどうかなあ~

質と収量は相反すると言うが、おいしいお米が、できればたくさん獲れたらいいのに

早い所では、今月末から。10月になると、刈入れが本格的になる

猛暑にも負けず、よく頑張った稲。収穫が楽しみだ

23日は、お彼岸の中日だったが、社日でもあったようだ

地神様のしめ縄が新しくなっていた

弥生(3月)の時にも書いたが、社日とは土の神様を祭る日で

秋の社日は、五穀の豊穣を神に感謝する日とされている

日に日に秋らしくなってゆく。「春は光で、秋は風で・・」と言われる

昔の和歌に「秋来ぬと 目にはさやかに見えねども 風の音にぞ おどろかれぬる」

というのがある(古今和歌集・藤原敏行)

〈風によって秋の訪れを感じる〉という昔の歌人と同じように、一陣の涼風に秋を感じることもある

空の色も、雲の形も、彼岸花も、それぞれに「秋だなあ~」と、思わせてくれるが

それよりももっと秋を感じるのは、私にとっては田んぼの色だ

夏、太陽と水のエネルギーをを貪るように喰らい、グングン根を張っていった稲

圧倒的な生命力を見せ、青々と、ふてぶてしいほど青々としていた稲

それが、次第に色を落とし、黄色がかってくる

穂首を垂れ、静かに収穫を待つ今、田んぼはホントに美しい

風に吹かれてサヤサヤと揺れる様も、またいい。里山が輝く時である