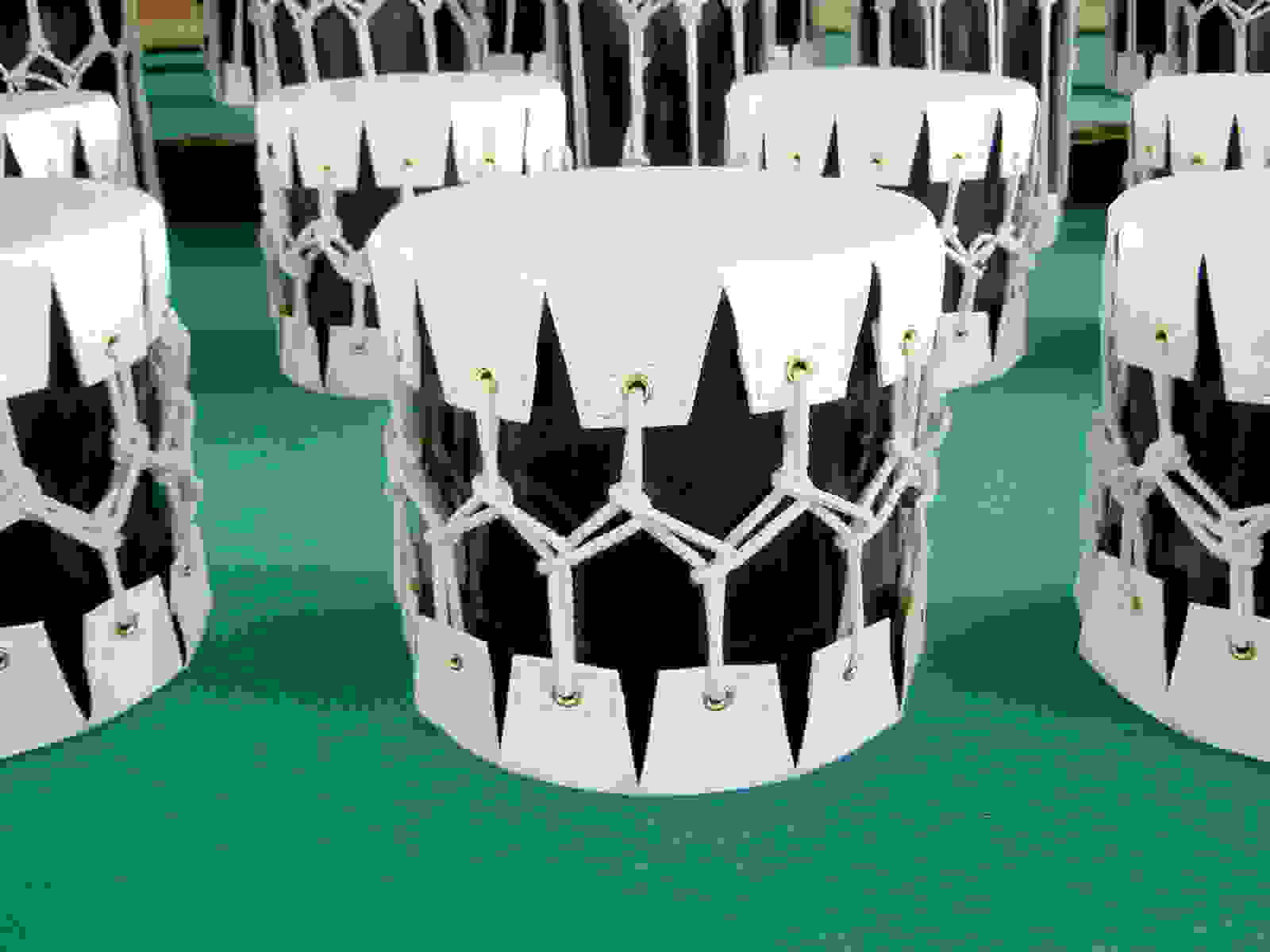

直径40センチ×高さ40センチのドラム缶を

それぞれ15個注文しました。

どちらも1個あたり1000円+輸送料500円+消費税。

このドラム缶に、まず、さび止めを塗ります。

今度は黒の水性ペンキを塗ります。

30個全部塗るのにかなり時間を費やしました。

しかし、いくら丁寧に塗っても、

どうしても、色むらができます。

再び黒の水性ペンキで二度塗りしました。

今度は塗りやすく、

前日より早く作業が済みました。

クラレ(株)に勤務しているメンバーに、

要望書と一緒にお願いしたら、

2メートル×36メートルのロールを2本

無料で頂くことができました。

ありがとうございました。

直径40センチの円にあわせて型を作成。

いくつか試作品を作って、このサイズに決定。

床にしゃがんだままの作業で、持病の腰痛が発生。

この日は、整骨院に直行。

切り取りはいろんな人が手伝ってくれました。

左は5年生の女の子。

おしゃべりしながらも、はさみを一生懸命動かしてくれました。

この後、折り返しをつけてボンドを塗り、

ホッチキスで固定。

ポンチで穴を開け、ハトメをはめ込む。

ハトメは12ミリ20組で300円。

そこで、黒の布テープで補強してみました。

これで仕上げたのは5個。

というアドバイスを受け、残り25個はゴムで補強。

YKKの製品K-6426。

80メートル、3000円。

ただし、ゴムだと引っ張る際に止めてしまう心配があるので、

クラリーノとの接地面にはクリームを塗りました。

さて、引っ張って太鼓にした後は、

どちらがいいんでしょうか。

20メートルのロープを試してみましたが、

実際にはもっと長いロープの方が、

無駄がなくて、経済的です。

そこで、きちんと編み込んだ、

最高級の「新幹線印組ロープ」を購入しました。

8ミリ×200メートルを2巻。

10ミリ×200メートルを1巻。(原価25000円で購入)

ロープで固定していきます。

思いっきり閉め込んでいき、

最後に真ん中で二重に編み込んでいきます。

3個も巻くと、両人差し指がこすれて、

真っ赤になりました。

右側は、鉾立小のターンバックルで締め上げた

ドラム缶太鼓。

音の方は、80センチの高さのドラムの方が、

イメージ通りの重低音が出ました。

しかし、どちらも、

これから何度も締め直しをしないといけないでしょう。

30個もロープを締めると、

ちょうど真ん中で編み込む要領がつかめてきました。

5年生のあるクラス全員にたたいてもらいました。

なかなか30人が一斉にたたくことが難しいのに、

こうやってたたくと大迫力です。

子供たちは大喜び。

材料費は1個5000円以内に押さえることができました。

長ドラム太鼓では何度か打つうちに、

支えが強度不足でこわれ、

最終的に、この形に落ち着きました。

児島文化センターや、倉敷チボリ公園や、

その他、

呼松太鼓ジュニアの発表場所で

なくてはならないものになりました。

主に学校での音楽の時間や、

教室の学習発表会などで大活躍。

自ら濁流に使ったドラム太鼓は、

中がさびてきました。

そこで、さびを落として、

ペンキを塗ってリニューアル。

ついでに、皮も強く張りなおししました。