明治の殖産王 ジャパン・イソザキ

私の小学生の社会科の教科書では、岡山県はイグサの生産量日本一と載っていた。

灘崎では見渡す限り、イグサが風に揺れていた。

遠く、高知大学にまでイグサ刈りのアルバイト募集が来るほどだった。

今は安い中国産に取って代わられている。

イグサは畳に使われるもの。

その常識を破ったのが、明治の殖産王 ジャパン・イソザキ。

イグサの織物を芸術品に仕上げた。

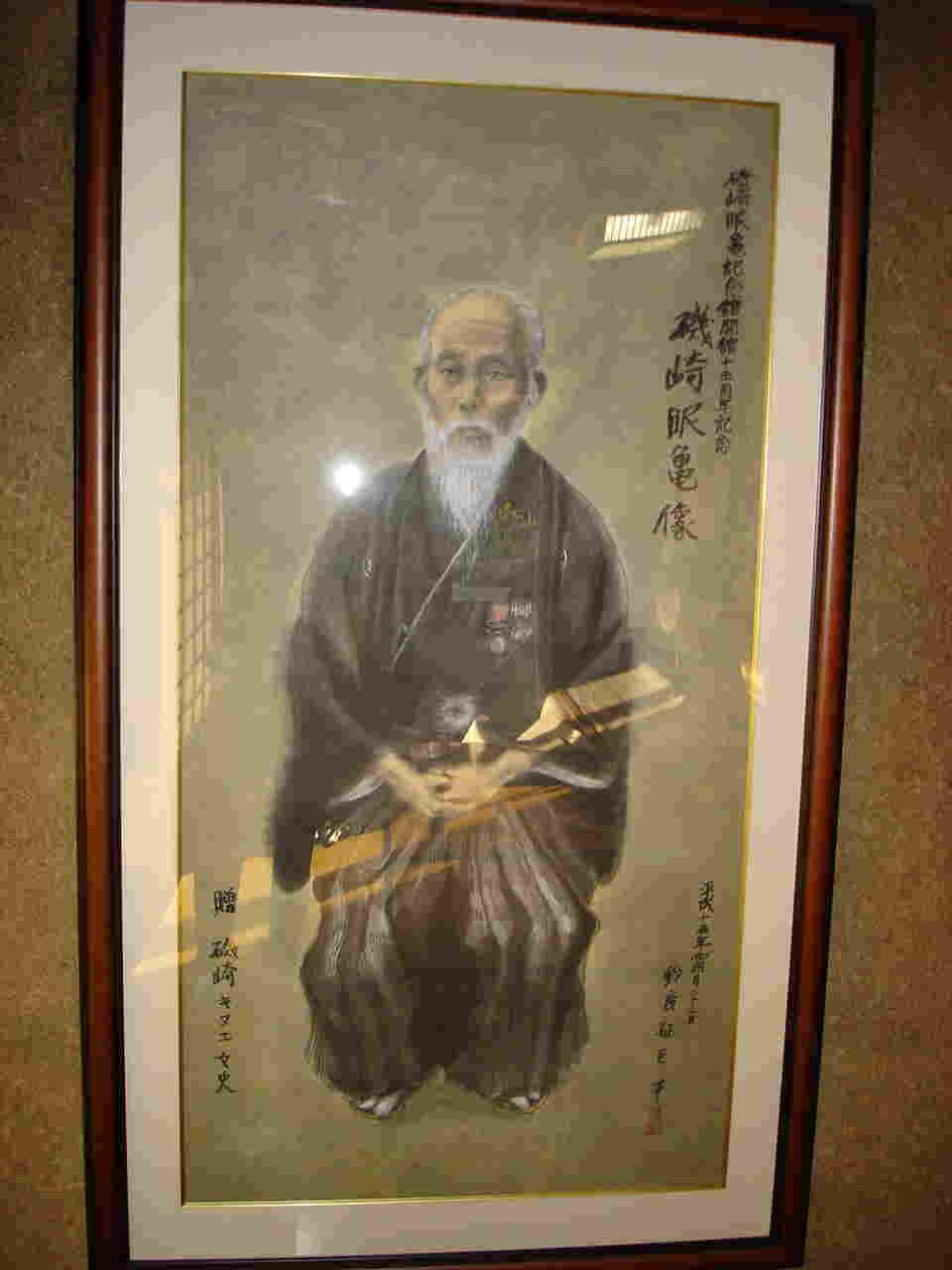

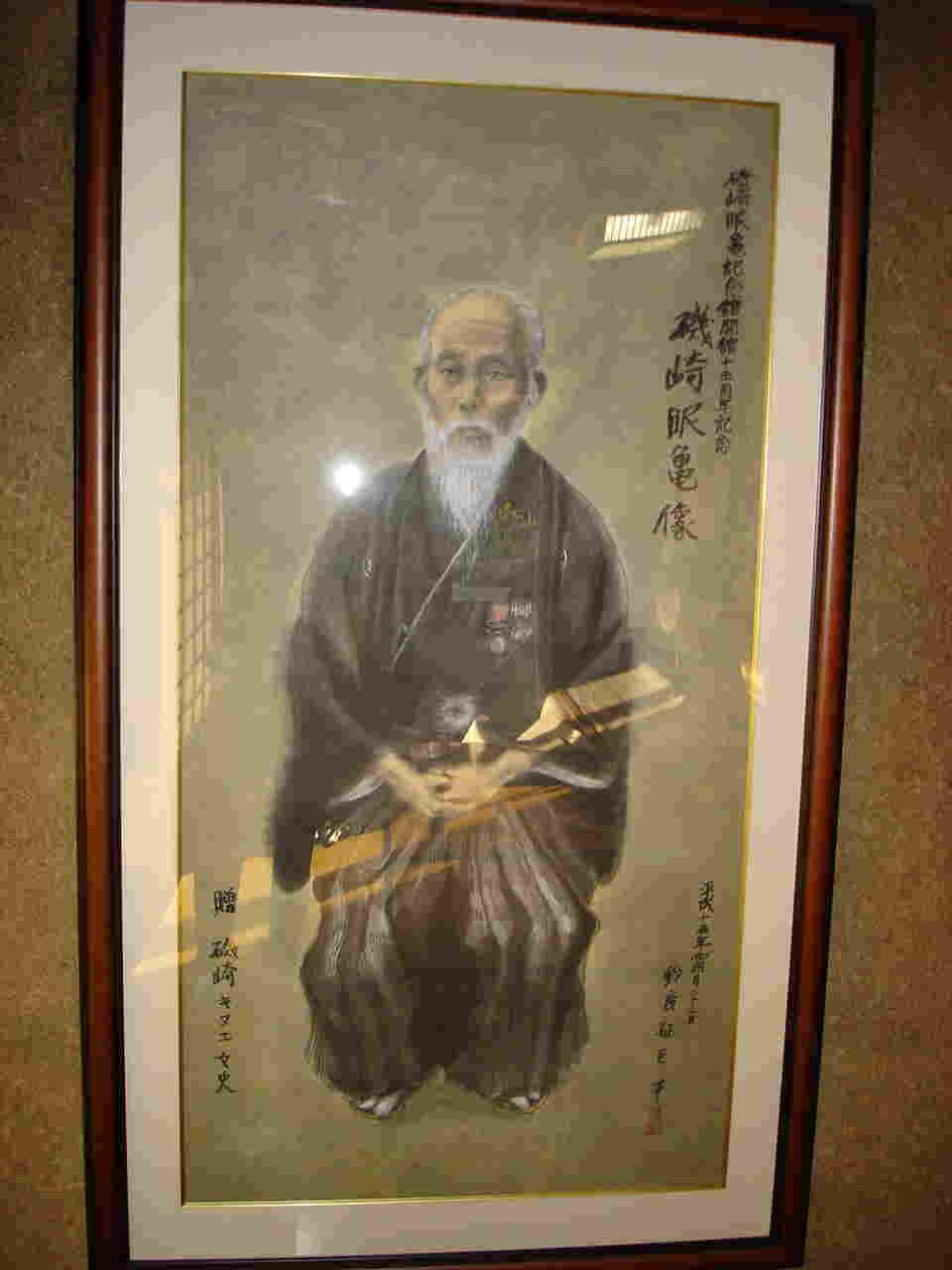

1834年に生まれた磯崎眠亀は、25歳のとき大きな借金を残した父の家業の小倉織を受け継ぐことになった。

そして、当時では珍しかったイギリスの紡績糸で小倉織に挑戦する。

外国製はより方が反対なので失敗。

磯崎眠亀は機械の方を自分で作ることにした。

できた。

長州征伐用の軍用法被にも注文が来た。

この成功で、借金も返すことができた。

時は明治に移り、それまで侍だけが購入していたイグサの畳が売れなくなった。

そこで、高い畳が安くなるよう、今まで2人で織っていたのを1人で織れる織機を作ることにした。

それまでの織機を座式から立ち織り足踏み式に改良し、

さらに芸術性の高い織物を目指して、織機の改良に取り組んだ。

4年の歳月を費やして、90センチ幅に360本のたて糸を織り込む織機を完成させ、

さらに2年後イグサに色をつける方法と模様挿入機を発明した。

こうしてできた花むしろは「錦莞莚」きんかんえんと呼ばれ外国で大評判となった。

明治25年には日本の輸出第9位、明治35年対米国輸出額では生糸、茶についで第3位となった。

その磯崎眠亀没から100年を経た平成20年11月23日、眠亀まつりが磯崎眠亀記念館で行われた。

縦4m、横3.5mの巨大張り絵がひときわ目を引く。

裏の公園ではフリーマーケット。

記念館内では、発明工夫や眠亀人形コンクール。

日本舞踊、尺八・琴、落語、民謡、大正琴、フラダンス・・・。

そして、外では、はやおき保育園と茶屋町小鬼太鼓の演奏。

かつて「錦莞莚」きんかんえんで大いに栄えた茶屋町。

新しい発明王の登場を待っている。