岡山凧倶楽部 片山健さん

6年生の卒業記念に連凧作りに挑戦することになった。

教えて頂くのは、日本凧の会・岡山凧倶楽部の片山健さん。

まずは、我々が実際に作ってみることにした。

片山さんの指導に従って試作品を作るのだが、

材料はあらかじめ全部手作りで用意してくださっていた。

この日、我々は、折り込み、ひご付けまで

一時間あまりで出来上がり。

だけど、この材料をそろえるのに

恐ろしいほど時間と手間がかかっている。

片山さんにひたすら感謝。

そして、実際に6年生が凧作りに挑戦する。

※やはり、片山さんが70人分×2の材料を

一人ずつセットで用意してくださっていた。

本当に凧そのものが好きなんだろうな。

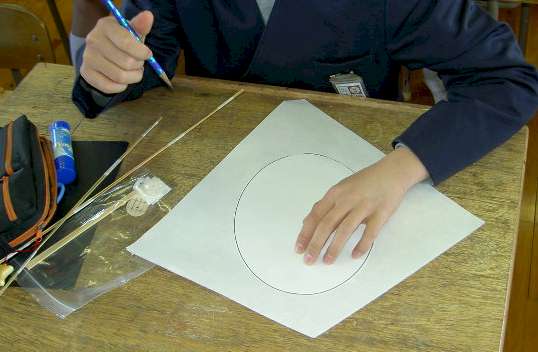

まず、変形ひし形の和紙の中心に楕円を描き、

回りの色塗りをして、字と絵を書き込む。

その後の、まわり全部を五ミリで折り込むのが

小学6年生でもかなり難しい。

竹ひごをつける作業に移る。

まずは、横ひごの左端5センチだけボンドをつけ貼り付ける。

しっかり接着したのを確認した後、右端をつける。

〔背中が反っているので一度にできない。〕

縦ひごは穴以外全部にボンドを塗る。

その後、和紙の補強紙で強度を高める。

足も130センチでそろえ、同じ色にする。

実際に空に揚げると本体よりも足のほうが目立つ。

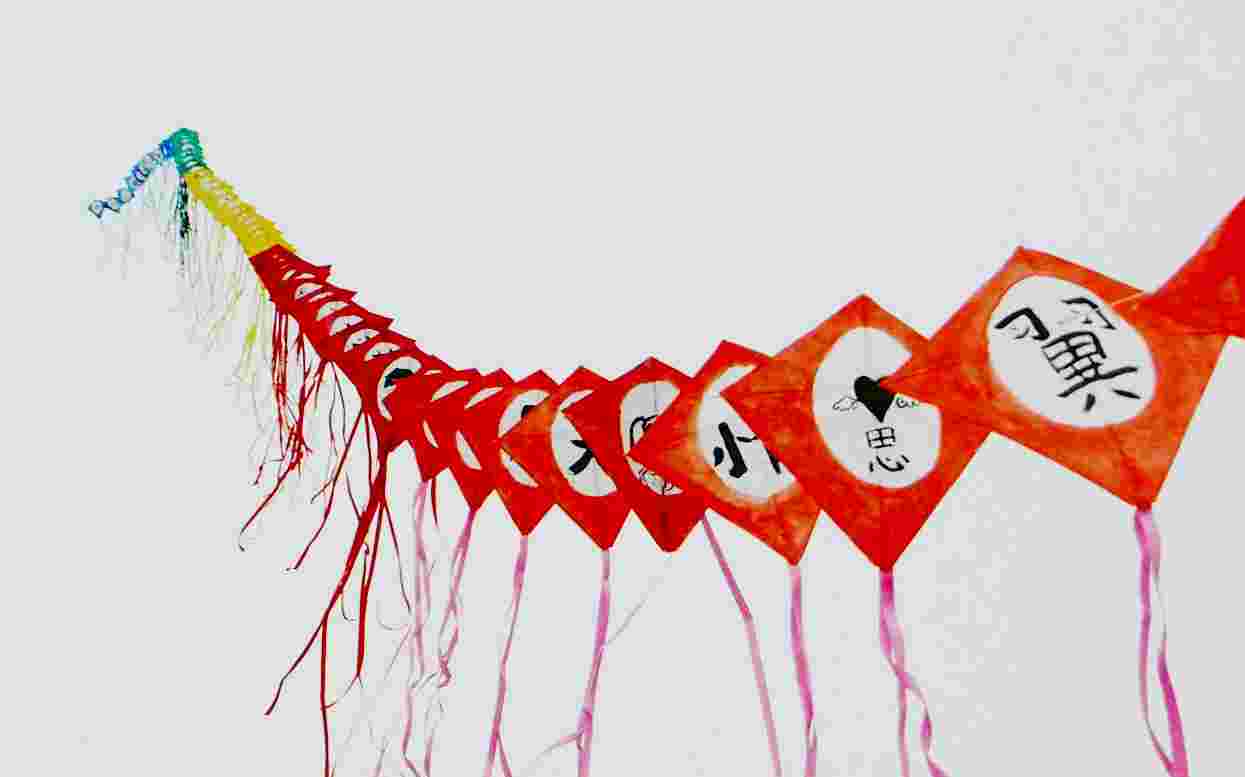

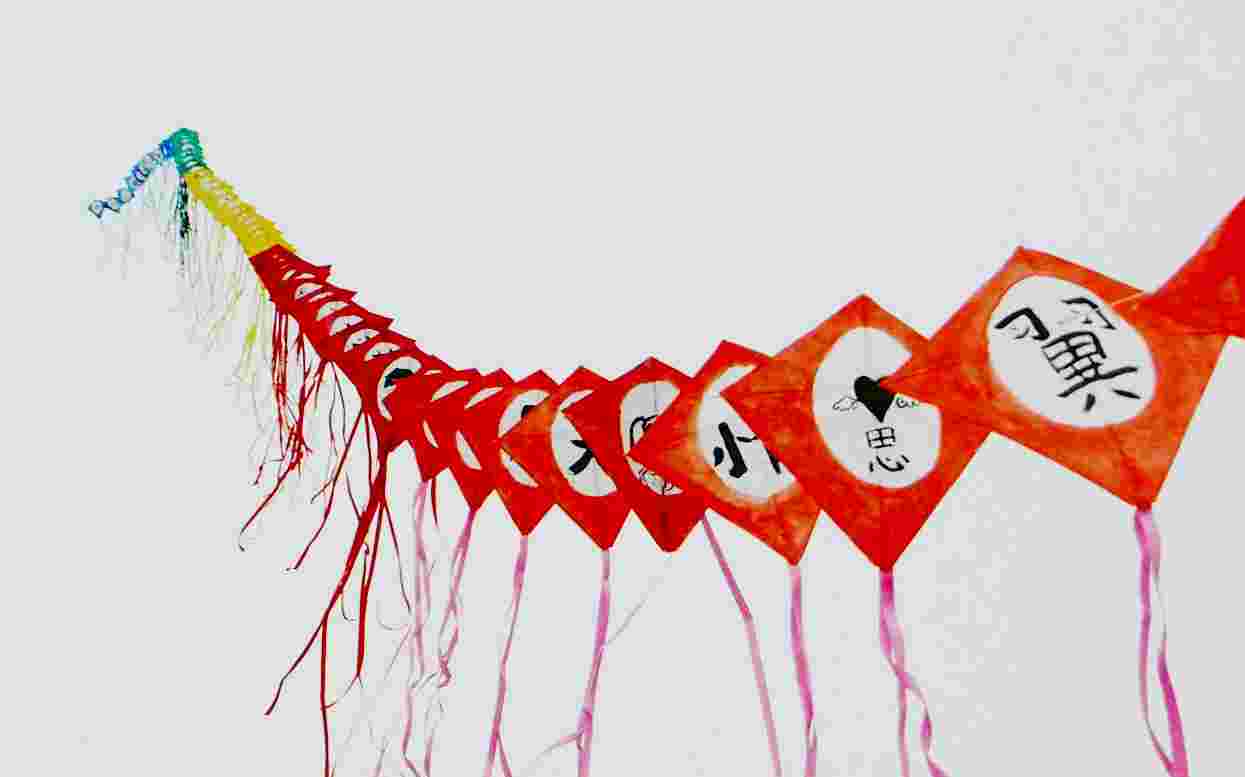

それぞれの願いを込めた字と絵が完成する。

140枚を一度に並べると圧巻である。

ここで、再び片山さんとその凧の会の仲間登場。

70連×2組の凧に糸を通していく。

先の方は細い糸で、

根元に行くほど太い糸にする。

あらかじめ130センチ刻みに印をつけているところに

アルミ止めをつけていく。

凧止めのプラスチック丸シールとアルミ止めは

片山さんのオリジナル作品。

市販の丸シールだと、ビニールで強度が足りないのでプラスチック製に。

アルミ止めは、丸棒に巻いた後一つ一つ切り取ったものをペンチで糸にとめる。

さらに、竹ひごを熱して曲げなくてもいいように、

プラスチックのジョイントを中心部にはめ、

背中がちょうど最適の角度に曲がるようにした。

これを本体と足がもつれないように

一枚一枚段ボール箱に入れていく。

これが意外と手間取る。

この日の作業は、大人6人で2時間かかった。

帰り道、夜空を見上げて片山さん。

「水星ってどれかなあ?」

「あれかなあ。」

「あそこかなあ。」

と凧の会の仲間。

男はいつまでたっても子供っぽい。

〔私も含めて〕

そして、いよいよ凧揚げ当日。

1月27日午後2時。

稗田地区には、1月下旬から2月上旬の昼過ぎから西風が吹く。

岡山凧倶楽部の片山さんが仕事に都合をつけて、

凧上げ専門の道具をいっぱい詰め込んだ車で駆けつけてくれる。

KCTもこの日のニュースにするため取材に来る。

最初に片山さんと児童の初顔合わせ。

「みなさん、連凧のギネス記録を知ってますか。」

「実は1万以上なんですよ。」

凧の会のユニフォームを着用して

凧の話をしているときの片山さんは実に楽しそうだ。

忍者「青影」も乗れそうな大凧も見せてもらう。

注 忍者「赤影」という人気番組があって、本気で信じていた。

凧に忍者が乗って正義のために戦っていた。

うそだと思うなら京都太秦に行ってみな。

いよいよあげる瞬間。

「せえのー。」で走りながら凧を放す。

みんなの願いのこもった連凧が大空を気持ちよさそうに泳ぎ始める。

この日は風が少し弱く、

オリジナルの大凧は空を舞わなかったが

6年生も片山さんも大満足。

2月6日の日曜日には、

全校の希望者の親子を対象に凧作り教室を開催する。

もちろん講師は片山先生。

午前中かけて凧を作り、

あったかいうどんを食べた後、みんなでいっせいに揚げる。

今週は日本に寒波がやってきて、

冷たくて強い西風が朝から吹きこんでいる。

日曜日は、片山さんの大凧も空高く揚がるに違いない。

それは、対岸の四国からも肉眼できっと見えるはず。