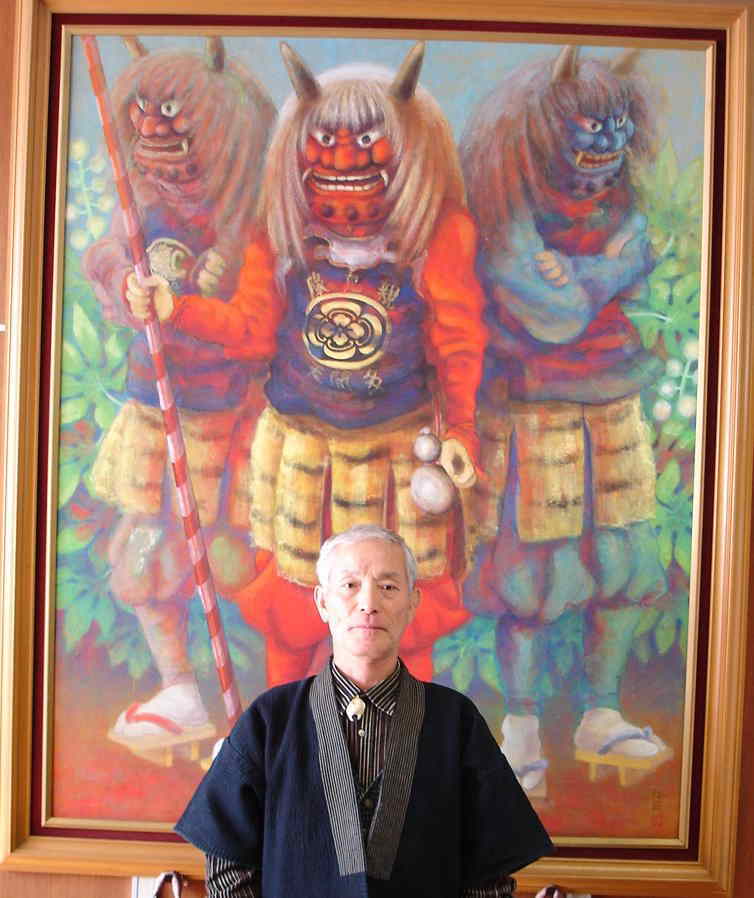

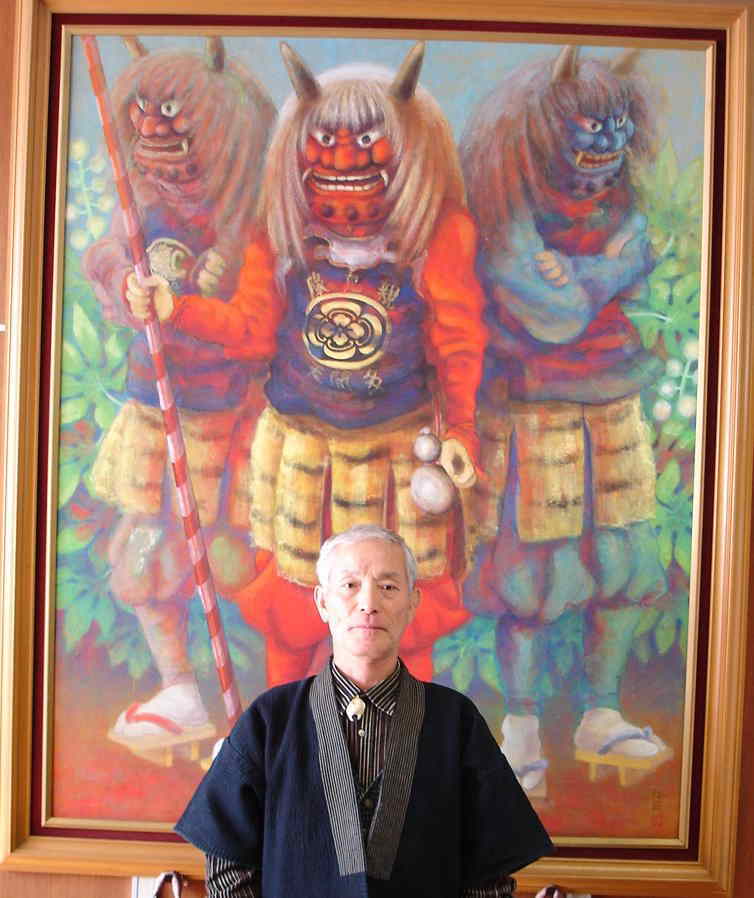

ー茶屋町の鬼ー 鈴鹿征巨画伯

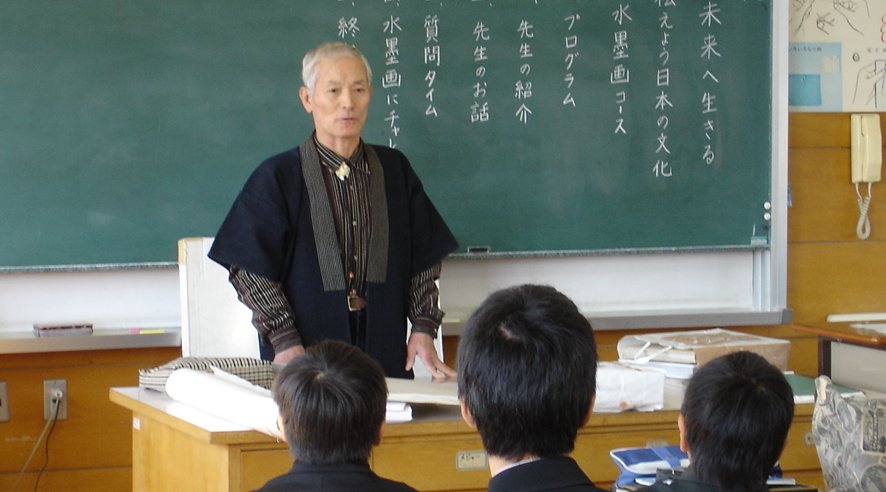

ー茶屋町の鬼ー 鈴鹿征巨画伯小学6年生35人に「水墨画体験学習」が行われた。

講師は鈴鹿征巨先生。

黒板の前に背筋をぴんと伸ばしての第一声。

「今の世の中は自分のことしか考えていない人間が多い。」

教室内に響く声。

「かのフランシスコザビエルは、なぜ日本にやってきたか。

当時の日本の教育を受けた一少年のふるまいを見て、

その生まれた国をぜひ見てみたいとやってきたのである。

その日本の教育とは武士道だ。」

ー茶屋町の鬼ー 鈴鹿征巨画伯

ー茶屋町の鬼ー 鈴鹿征巨画伯

小学6年生35人に「水墨画体験学習」が行われた。

講師は鈴鹿征巨先生。

黒板の前に背筋をぴんと伸ばしての第一声。

「今の世の中は自分のことしか考えていない人間が多い。」

教室内に響く声。

「かのフランシスコザビエルは、なぜ日本にやってきたか。

当時の日本の教育を受けた一少年のふるまいを見て、

その生まれた国をぜひ見てみたいとやってきたのである。

その日本の教育とは武士道だ。」

鈴鹿先生の祖父の祖父は、岡山城で剣道を教えていた。

1943年生まれの鈴鹿先生も4歳の時から剣道・日本画・吟詠の道に入った。

機動隊に就職。

教士7段まで剣道を極め、後、少年院の体育・美術の教官となる。

鎌や鍬を振り回すあらくれの少年たちと命がけで対決したこともあったという。

やがて、職として日本画に専念するようになり、

道場では剣道を教え、

吟詠では全国コンクール入賞を果たし、

フルートを習い、奥さんのバイオリン、弟さんのギターで「童謡を描く世界展」で、

絵画と音楽をコラボする試みにも挑戦する。

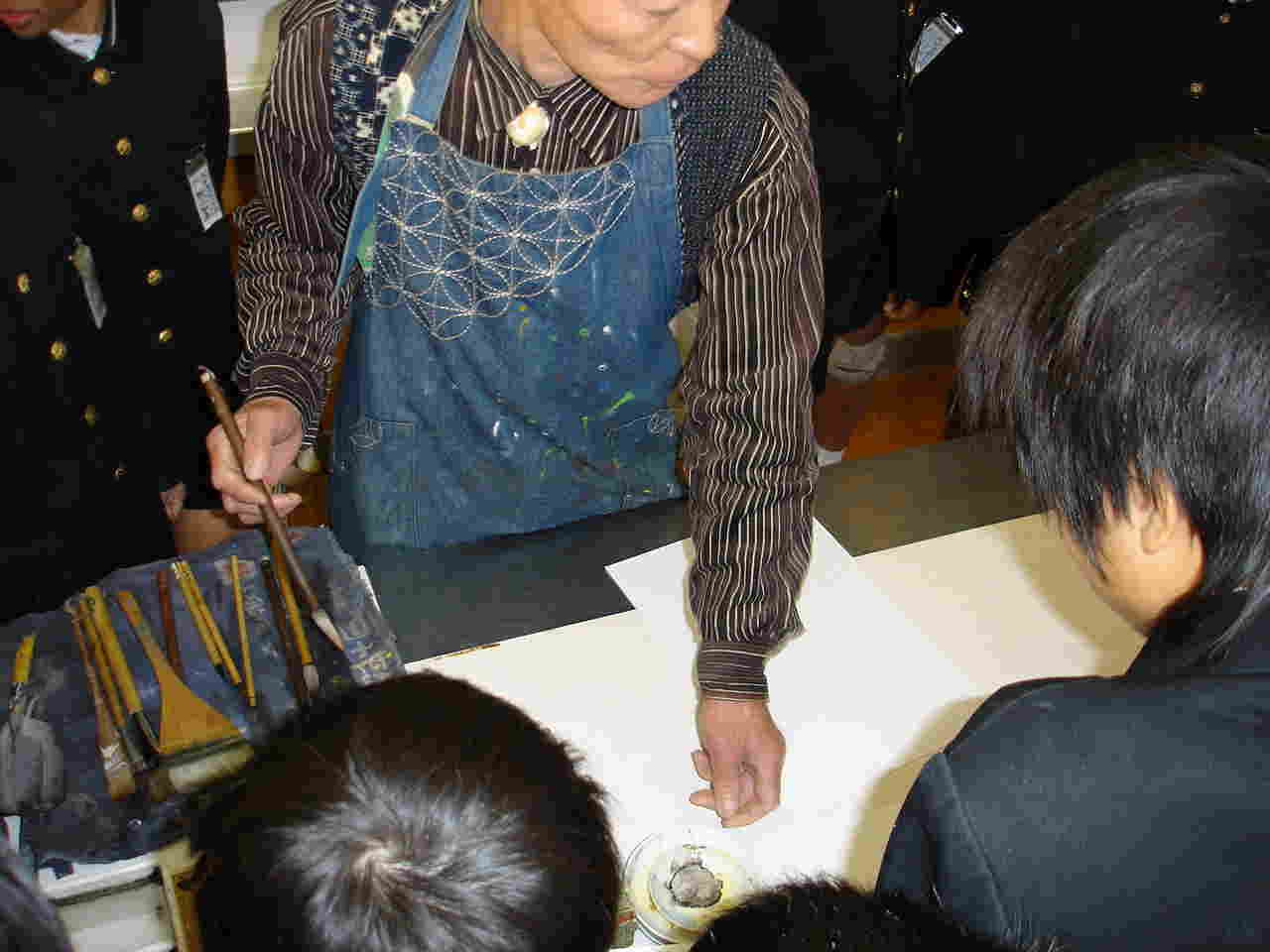

熱の入った講話、ライオン、虎、幽霊等の作品の紹介の後、実技に入る。

今回の、モチーフはバラ。

花ビン、葉、花と描き進めていく。

途中、牛乳を散らすという技も披露。

墨の乾かぬ間の一発勝負。

濃淡だけで7色を表現する。

子供達もやってみる。

真剣勝負。

図工の時間では、にじむとだめだが、水墨画はそれが良い。

失敗がかえって面白い。

慎重派で、筆をすぐ持てなくて、鉛筆でデッサンするのもOK。

鈴鹿先生、子供達がかわいくてしょうがない。

2時間で、それぞれの個性の詰まった作品を仕上げることができた。

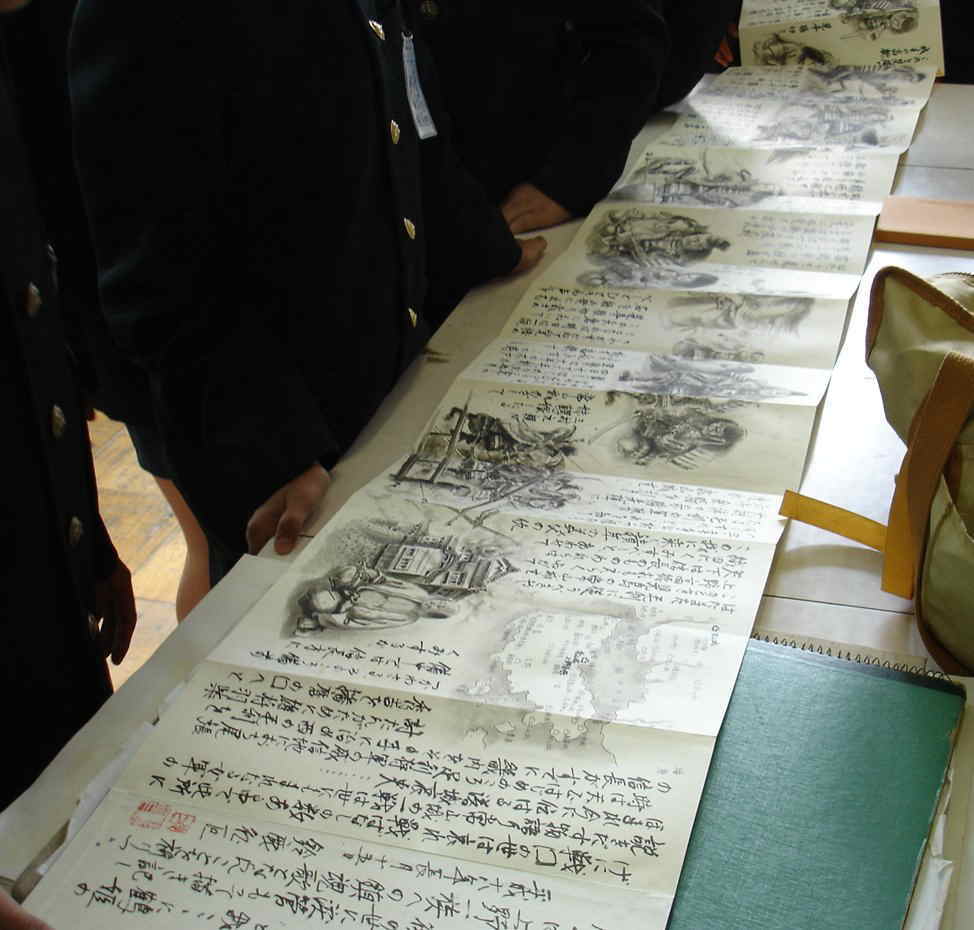

最後は、絵巻物も見せていただき、子供達はどっぷりと日本の伝統に触れた。

この体験学習の後、会津白虎隊の話を一対一で伺う。

これまた胸を熱くする。

暮れも押し詰まった25日、同僚と子供たちのお礼の手紙を携えて、

鈴鹿先生の自宅兼アトリエ兼いろり端におじゃました。

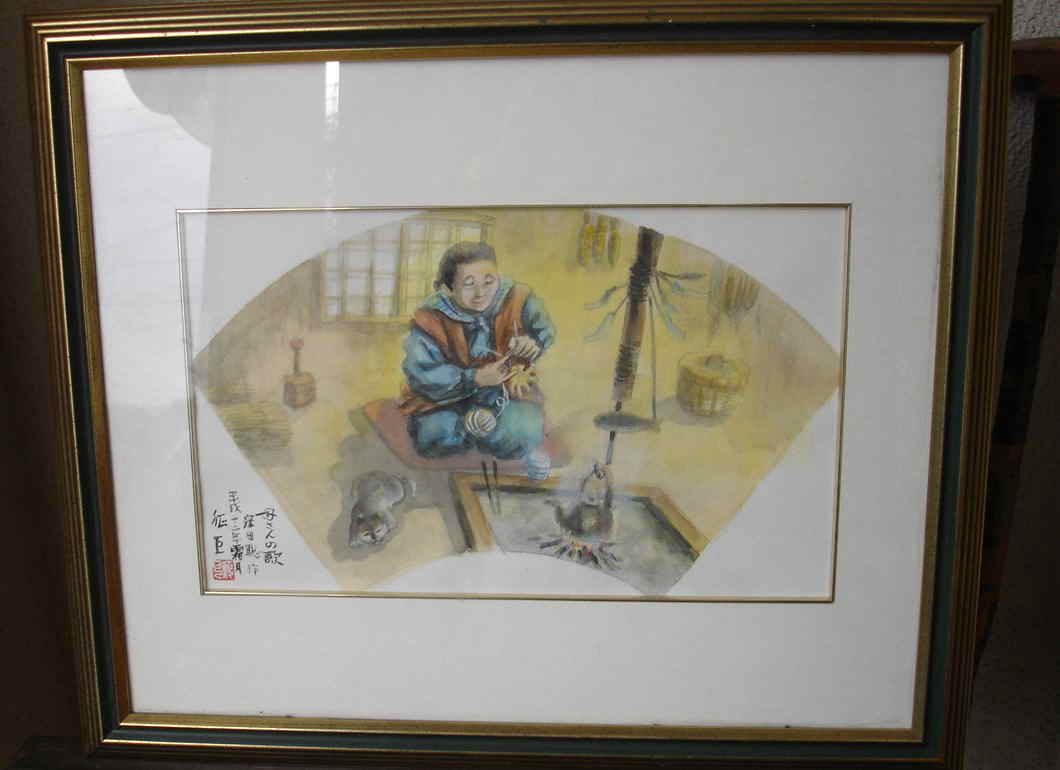

玄関には、岡山在住の作詞家の童謡「母さんの歌」をモチーフにした絵が。

そして、入ってすぐの廊下はギャラリーになっていて、

いろいろな作品が出迎えてくれる。

中でも、鈴鹿先生が中学校1年の夏休みに作成したという「新撰組物語」の冊子にはびっくり。

当時の先生方に信じてもらえなかったのも納得。

さらにふすまに描かれたなにやら楽器を持って楽しそうにしている男たち。

ひととおり作品を鑑賞すると、今度はいろりを囲んで鈴鹿先生の話を聞く。

今は、常山のつる姫を題材にした絵巻物が完成したので、

今度はそれを紙芝居にする予定だそうだ。

音楽の話、剣道の話、料理の話、茶屋町の話・・・。

その間、焼きいもや焼きちくわをごちそうしていただく。

あっという間に、あたりが暗くなっている。