|

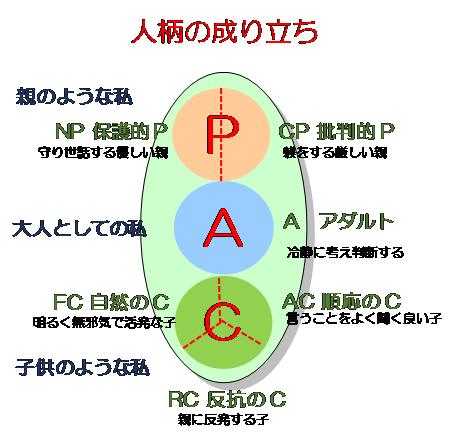

4. 6つの自我状態による自我の分析

(6つの人柄の機能の表れの度合い)

〈 第3項での説明の繰り返し 〉

さらに細かく観察すると、

P、A、C、の3つの人柄の要素は、その働き方の違いをよく観察して、更に細かく6つの要素

に分けられる事になります。

“親のような私P”は、次のような2つにわけられます。

1つは、“批判的P”と呼ばれる働きをするもので、子供に、危ないこと、人に迷惑をかけること、

世の中で許されないことを、『教え、諭し、進むべき方向性を与え、問題への対処の仕方のモデル

を示す』等、親の持っている価値観、理想、信念、規範を教え、伝える働きです。

もう1つは、“保護的P”と呼ばれるもので、子供を守り、育て、世話をし、ともに喜び、助け合

って生きる事を教える働きです。

“親のような私P”は、子供が、3 歳になって以降形成されていくもので言葉を獲得し、親の言

うことやることの意味合いが理解できるようになり、それを自分の中に取り込み、取り込んだモデ

ル行動を、繰り返して演じることで形成していくものです。

“子供のような私C”は、それ以前の0 〜 3歳の頃に形成される人柄で、親からの係わりの刺激

を、感覚的に、感情的に受け取るうちに、意味合いの違う刺激で、異なる感じ方、受け止め方、反応

の仕方、行動の仕方が出来、3つのものに、分かれていくと考えられます。

特に、優しい“保護的P”からの刺激を多くもらって育った子供は、『明るくて、無邪気で、天真

爛漫、伸びやかで、好奇心が旺盛、行動的で活発』、となるでしょう。こうした側面を強く持つ子供

を“自然の子供 FC”と呼ぶことにしました。

親や周囲の大人達が、心配性だったり、過保護だったりすると、『ダメ!ダメ』、『危ない!』、

『いけません!』等、思ったまま動くことができず、自分の行動を躊躇したり、抑制したり、親の顔

色を見ながら、恐る恐る行動する等の事が多くなるだろうと思われます。こうした反応、行動の仕方

を身につけてしまった子供を、“順応の子供 AC”と呼ぶことにします。

子供にも、色々な欲求や想いがあるので、いつでも親の指示や命令に従うばかりで無く、親の制止

や指示に反した行動をとる時もあります。『イヤ!』、『ワーッ!』と、不満の声を上げるときもあ

ります。こうした子供の人柄の部分を、“反抗の子供 RC”と呼ぶことにしました。

このように私たちの人柄は、6つの要素で成り立っているのです。

今まで説明してきたことを、もう一度、整理しながら、まとめて説明します。

私たちの人柄は、6つの要素で成り立ってる

(1)C(子供のような私=チャイルド Child の自我状態=C)

これは0〜3才頃に主として形成されるもので、親から感覚的、感情的な働きかけ、刺激を受け、

それに対して、感覚的な感情的な感じ方や反応の仕方を身につけ、そうしたものが積み重なって

人柄になったものです。

Cは、さらに次のような3つのものがあります。

・FC(自然のC、Free Childの略、 Natural Childと言われる事もある)

私達が持って生まれた感覚、感情、欲求、素質、気質、要素などが損われずに残り、さ

らに何度もそれをあらわすことによって強化され、定着し、その人の人柄となったもの。

・AC(順応のC、Adapted Childの略)

親の言うことや要求することに従い、自分の欲求、感覚、感情を抑え、親に順応する

プロセスの中で作られた反応行動のパターンが人柄となったもの。

・RC(反抗のC、Rebellious Childの略)

親の言うことや要求することに従えず、自分の欲求や感情を相手にぶつけて自分の欲求

を通そうとするプロセスを通じて作られた反応行動のパターンが人柄となったもの。

(2)P(親のような私=ペアレント Parent の自我状態=P)

これは3〜6才頃が形成期のピークといえるもので、親の言っていること、やっていることを

見たり聞いたりしているうちに、それをうのみにして取り込み、自分の人柄としたものです。

Pは次のような2つのものに分けられます。

・CP(批判的P、Critical Parentの略)

親が持っていた考え方、価値感、理想、信念を取り込んで自分の人柄としたもの。

・NP(保護的P、Nurturing Parentの略)

親のとっていた人に対する愛情の持ち方、示し方を取り込んで自分の人柄としたもの。

(3)A(成人としての私=アダルト Adult の自我状態=A)

これは6〜9才頓に形成期のピークのあるもので、思考力や判断力を強め、考えながら状況を

とらえ、判断し、対応する行動を繰り返しているうちに、それが自分の人柄となったもの。

これらの人柄の要素は、時としては良い面としてあらわれるとともに、ある場合には状況に合わず

に働くと、問題な態度・行動としてあらわれてくるといわれ、つねに両側面を併せ持っているのです。

ですから、「保護的Pや自然のチャイルドは良い側面」、「批判的Pや反抗のCは問題な側面」等と

言っているTAの指導者がいますが、とんでもない間違いです。

今まで“反抗のC”が表わされなかった理由

TA(交流分析)が、日本に導入された初期の頃には“子供のような私C”は、“自然の子供 FC”

と“順応の子供 AC”の2つで、“反抗の子供 RC”は、“順応の子供 AC”の一部分であるとされ

てきました。ですから、多くの人が学んでいる、古い「交流分析」では、“反抗の子供 RC”の記述

は、何もありません。

最初に“子供のような私(自我状態)”を、3つに分けるように提言したのは、他ならぬTAの創

始者エリック・バーン博士です。

博士の死後、2年後に発刊された最後の著書で『“子供の自我状態C”は、自然のC、順応のC、

反抗のCと3つに分けられる。それは自明のことである。』とだけ書き残しているのです。

多くの人はこの事を知りませんでした。

その頃には、すでにTAの有効性が評価され、一般に広まっていました。ですから、日本だけでな

く、世界のTAの大多数の関係者は、それ以前の考え方の、『子供の自我状態Cは、自然のC と 順応

のCの2つである』としてきているのです。

私は、TAを学び始めた当初から、『反抗のCは、親との係わりの結果でできる人柄の要素であり、

順応のCの一部分である』と言う説に納得がいきませんでした。

特にTAがフロイトの心理的エネルギー論の仮説に立っていることを考えると、そのエネルギー

の流れ(使い方)が全く違う2つの人柄の要素を、同一のものと見ることは考えられませんでした。

1980年代に入って、エリック・バーン博士自身が、晩年になって考え方を変えた事を知りました。

日本では、今まで、私だけが、“反抗の子供 RC”を“順応の子供 AC”から、分離、独立させて、

3つとし、また、エゴグラムの中でも1つの項目として、全体で人柄の6つの要素でエゴグラムを表現

する事を提唱しています。 (“エゴグラム”を、RCを含む6つの要素で表すことは、私以外には、誰

もしていません。)

ようやく、最近になって、イアン・スチュアートや、ヴァン・ジョインズの著書の翻訳本が発刊さ

れるようになり、“反抗のチャイルド RC”を、1つの自我状態として扱う理論が、中心的になり始

めています。これについては、“反抗のチャイルド、RC”の項も参照してください。

6つの異なる働きを持つ心理的状態(自我状態)で、私達の人柄を見る時に、

重要な要素の、どれ1つを欠いても正しく人柄を捉えることは出来ません。

自我状態を5つとする考え方では、大きな一つの理論の欠落があるので、

歪んだ、偏った“人間の見方、捉え方”になってしまいます。

|