エゴグラム

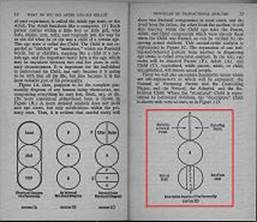

エゴグラムとは、その人が、自分の中に、6つの人柄の要素の、どれを、どれ位持っているかを

グラフ化して表したものを言います。(エゴグラムの類型については次の項目で説明します。)

今まで、TA(交流分析)を学んできた皆さんの多くの人が見てきたものは、一番最後の項目の、

反抗のC(RC)が無い、上の3つの図の上側のもののように、5つの要素によるエゴグラムであろ

うなかと思います。

その下側の2つのエゴグラムは、5つの要素によるエゴグラムにRCを加えて6つとし、その人の

RCが強くある場合と、RCが少なかった場合を表現してみました。

反抗の子供の自我状態、RCとは

この人柄の部分は、子供がFCの“自分の思いや欲求の表現や、それに基づく行動を、納得がいか

ないまま押さえられたことに対して、反発する行動を繰り返しているうちに、それがパタ-ン化し

パ-ソナリテイ化してできた人柄の部分”です。

親が厳しいときには、その厳しさに対する反発で、親が優しいときには、そのお節介の介入に対す

る反発で形成されるのです。

今までの、5つの要素による人柄の分類では、親の影響を受けて出来る人柄の要素であるとして、

順応のC(AC)の一部であるとされてきました。

でもよく考えると、その心理的エネルギーの態度や行動への表れは、内側に向かって押さえるよ

うに働く順応のCの心理的エネルギーに対して、それとは反対に外に向かって発散されるように流

れるエネルギーで、心理的エネルギーの理論に立つTAでは、この2つを同一のものとするのことは、

全く理屈に合いません。

また、今までの、古い“交流分析”の5つの要素によるエゴグラムでは、反抗のC(RC)は

順応のC(AC)の一部といいながら、実態では、何も表示されておらず、全く無視しているの

が現状です。

この要素の特徴

この人柄の部分の良い側面は、独立的、自立的で、特に厳しい状況に置かれれば置かれるほど、

根気強く、大きな力を発揮します。ところが、この人柄の部分が過度に強くなると、問題の側面が

強く現れて、反抗的で、不平不満が多く、文句ばかり言い、人間関係もわざわざ破壊的にしてしま

うのです。

“反抗のC”というと、対人間係を壊してしまいがちな、“問題のある人柄の部分”のように

聞こえますが、Aに支えられて、良い面として発揮されると、自立心、克己心、負けじ魂など、

もっと伸びようとして前向きの努力をするエネルギーの源にもなります。

反面、親が未成熟で、その時の気分で、良いと言ったり、ダメと言ったり、一貫性がない時には、

子供は強く混乱するばかりで、納得のいかない思いを持ち、むやみやたらと反発的になるのです。

確かに、こうした“反抗のC ”は、人との関係を、思わぬ方向に持って行くようなエネルギーと

なって、関係を歪める力として働いてしまいます。

RCによって何がわかるか

1)RCが強かった場合

この場合に考えられることは、この人は、子供時代に親からかなり厳しい係わり方をされ、そ

の支配にかなり反発的になって抵抗してきたことが考えられます。その結果として、たぶん「親

のようにはなるまい!」と思いつつ、気がつけば「親と同じだなあ!」と言うことになっている

かもしれません。

権威的な係わりをする人に対して、強い反発的な反応をすることが予想されます。

2) RCが少なかった場合

この場合に考えられることは、この人は、確かに子供時代に親からかなり厳しい係わり方をさ

れたが、親の言うことには筋が通っているので、反発する必要がなかったということです。

ですから、この人の中には、権威的な係わりをする人に対しても、さほど反発の気持ちは起こら

ず、冷静なAで対応することが予測されます。

3)大きな違いは“四つの基本姿勢”に表れます

この2つの場合の一番大きな違いは、“OK図表”と呼ばれる“対人関係における基本的姿勢”

に、はっきりと表れてくることでしょう。

厳しい親の係わり方にさらされたRCには、「私はOK,あなたはOKじゃない」が強められ

ているはずです。これに対して、筋の通ったことを言う親に対しては、「私もOK,あなたもOK」

が強められていると思われます。(下図参照)

その人のRCが強い場合 その人のRCが少ない場合

このように、反抗のC(RC)があるかないかで、その人の自我形成のプロセスや、その結果と

して対人関係に表れる態度や反応行動の、大きな違いが見えるか見えないかという違いとなって、

反映されてくるのです。

ですから、この要素を無視してしまうと、その人の人柄が、どのようなプロセスで形成されたか

が見えなくなってしまい、それを推察する手掛かりも失う事になるのです。

また、このように、“エゴグラム”は、ただ単に、それだけを見るのでなく、例示したとおり

“OK図表”と関連づけて見ると、多角的に見え、その人の人柄の形成プロセスまで見る、深い

人柄の分析が可能になっていくのです。

反抗のC(RC)が無視される理由

この反抗のCを唱え始めたのは、他ならぬTAの創始者、エリック・バーン博士でした。最後の

著書の中で、それまでの考え方を変えて、発表したものです。しかも、その著書が発刊されたは、

博士の死後の、2年も後でした。

この最後の著書の中で、しかもその説明は「Cは自然のC,順応のC、反抗のCであり、自明

のことである」と記されているだけなのです。

その時には、エリック・バーン博士の弟子、ジョン・デュセイ博士は“Egograms”を発表して

から相当の時間が経た後で、既に、それまでの5つの要素によるエゴグラムの考え方が普及してしま

っていたのです。ですから、弟子達は、「今更これを強調しても、TAに混乱を起こすだけ…」と考

えたのかもしれません。

しかも、ジョン・デュセイ博士は、筆者が会った時の印象では、周囲の人達から「彼はナイスガイ

だよ!」と言われるだけに、FCとACが強く、RCはほとんど無い人でした。残念ながら、その

要素の少ない人にとっては、「理解が出来ない」のです。

ですから、エリック・バーン博士の死後、TAの業績を引き継いだ、ジョン・デュセイ博士を中心

とする後継者の人達に、その意味するところが充分に伝わらなかったのではないでしょうか。

ちなみに、割合強い反抗のC の要素を持つ人は、今まで私が調査してきたところでは10~13%位

の範囲の人だけで、割と少ない状況です。

ですから、これも、反抗のC(RC)が理解されない要因の1つと考えられます。

また国際TA協会も、日本交流分析学会も、その中心は医者であり、本当の意味での“パーソナ

リティの研究”を仕事にしていない人たちが多いことも理由に挙げられるでしょう。

さらに、TAの学会の世界の中心的な立場で、権威者として活躍している人たちが、新しい考え

方や理論を、自分たちの権威が傷つけられるものと思い、自己防衛から、ディスカウントして排除

しようとする行動に走るからなのです。

これに関しては、第9項『ディスカウントによる人柄の歪み』を参照してください。

このホームページも、そうした一部の人達からの、攻撃にさらされています。交流分析TAの

検索で、『交流分析 6つの自我状態』といれて、検索してみてください。実に見事に“交流

分析”だけの記述が紹介されるだけで、『6つの自我状態』については何も出てこないように編集

されています。Top画面には、趣旨の違う『5つの自我状態』に関する記事が大きく画面を占め、

その後に、このホーム・ページの記事が目立たないように載せられています。もっとも、『6つ

の自我状態』の記事が、殆ど無いのですから、こうなることは仕方の無い側面はあります。この

数年、こうしたことが頻繁と起こっています。

このように、学会ですから、検索のアクセスランキングを自由に操作できるほどの、強い権限が

与えられ、スキルの高い IT技術を持つ人を、周辺に数多く抱える『日本交流分析学会』だからこん

な事が出来るのですが、こんな事に優秀な人材を使うのは、実に勿体ない話です。

こんな事を考え、やっているのは、優秀な頭脳を持つ医者か、出版関係の I T技術者なのでしょう

が、まさにこれは、『人間の問題性・歪み → ディスカウント → 問題行動の繰り返し(ゲー ム)』

のモデルを見せつけられるような事で、上の人から言われてやっているのなら、公文書の改ざんを

図った優秀な財務官僚と同じで、何んとも哀れで、残念な話です。

こんな事をしていても、日本交流分析学会の発展には何の役にも立ちません。むしろこんな事が

発覚して公表されたら、学会の信用は丸つぶれになります。よく考えて下さい。

ようやく、最近になって、イアン・スチュアートや、ヴァン・ジョインズの著書の翻訳本が発刊さ

れるようになり、“反抗のチャイルド RC”を、1つの自我状態として扱う理論が、中心的になり始

めています。日本交流分析学会自身も、そうした書籍を出版しています。もはや、これは、避け

る事の出来ない流れとなりつつあります。

いずれにせよ、殆んどのTA研究家が、反抗のC(RC)を、矛盾を感じながら無視している

事は、TAの発展にとっては、大変大きな問題で、TAの発展の妨げだと言えます。

6つの異なる働きを持つ心理的状態(自我状態)で、私達の人柄を見る時に、

重要な要素の、どれ1つを欠いても、正しく人柄を捉えることは出来ません。

自我状態を5つとする考え方では、大きな一つの理論の欠落があるので、

歪んだ、偏った“人間の見方、捉え方”になってしまいます。

反抗のチャイルド(RC)の出典元

TAは、エリック・バーン博士(米1910~1970)によって、1950年代半ばに、

まとめられ開発された、新しい臨床心理学。

エリック・バーン博士(米1910~1970)の没後、1972年(S47)に発刊された

最後の著書、“What do you say, after you say hello ”で、C(チャイルド)は、初めて

3つに分けられ、紹介された。

図版を拡大

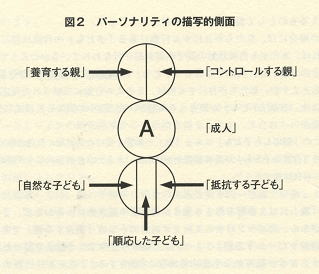

あれっ!! 交流分析学会は、「反抗の C」を認めるようになったの?

私は30年も前から、学会に対して「反抗のC」を「順応のC」から切り離して

一つの自我状態とすることを提言してきました。それを無視し続けてきて、

今頃になって学会の名前で、こんな図書を出版するのですか?

それでは、学会は、「反抗のC」を認めることに踏み切るのでしょうか?

2015年10月発刊 P.44

著者:イアン・スチュアート

訳者:日本交流分析学会

出版社:実業之日本社

図版を拡大

自分たち自身が、古い“交流分析”の理論に矛盾を感じているから、

こんな本を翻訳出版したのではないのですか? そうなら、学会として

考え方を変えたらどうでしょうか。

既に一般化されているTA用語としての、「反抗の子ども」と表記せず、

馴染みの無い「抵抗する子ども」と表記するのは、どうしてなのでしょう

かねぇ?

(「反抗のチャイルド」と表記したり、それをエゴグラムに取り入れたり

すれば、著作権の侵害になってしまうからなのでしょうか? )

|