|

|

| 岩の間に「イワカガミ」が咲く |

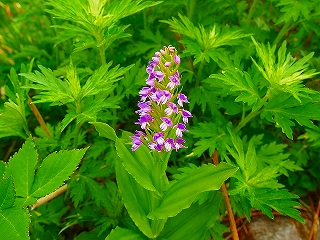

7合目下に咲く「ノビネチドリ」 |

| 6合目を過ぎると木々の背丈も低くなり、照り付ける日差しが暑く感じ、岩陰に初夏の花「イワカガミ」や近年大山では観る事が中々出来なく成って来た「ノビネチドリ」が咲いている。 |

|

|

|

| 日帰り登山で下山する若者とすれ違う |

8合目から山頂の大山キャラボク林を見上げる |

| 8合目の木道まで登り左側に崩落の進む「弥山沢」の淵に「イワカガミ」の群落が咲き乱れている。右側には天然記念物の「大山キャラボク」の樹林が広がり、所々に「大山黄スミレ」が咲いている。 |

|

|

|

| 現在の大山山頂(三角点:1709.43m) |

方位盤にタッチ |

狭い木道を下山者と接触しない様に注意しながらすれ違い、登り始めから3時間20分(通常は2時間30分位)で山頂に到着する。「北アルプステント泊縦走」を想定した荷物は流石に重かった。

現在の大山山頂三角点は平成12年の地震で1.2m低く成り「弥山:1709.43m」と成って居るが、崩落が激しくロープで通行を禁止され山頂には行けないので、昭和32年雪崩で遭難した東芝の社員4名の冥福を祈り安置された「方位盤」にタッチし山頂征服とする。 |

|

|

|

| 年々一段と崩落の激しい南壁 |

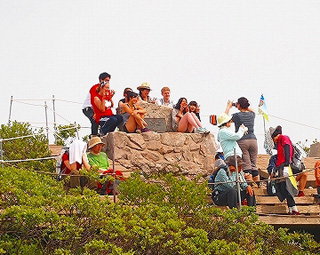

山頂で休憩をする外国人登山グループ |

山頂から見る剣ヶ峰1729m(大山最高峰)からの南壁は年を経過するほど山肌が荒々しく崩落が進んでいる。

山頂下のテラスでは苦しみながら登った感動を山頂碑の前に集まり記念の写真に納まっている。 |

|

|

|

| 「縦走禁止」にも関わらず毎年滑落事故が発生 |

山頂より日本海方向を眺める |

行政が「縦走禁止」の表示をしても、自己責任とは言え毎年縦走による「滑落事故」が発生している。

気温が高く、湿度も高い為、「島根半島」方向の日本海も霞んでぼんやり見える程度だが、条件が良ければ遥か海の向こうの「隠岐諸島」が日本海に浮かび上がって見える事に遭遇する事が有る。 |

|

|

|

| 小屋泊まりでお酒を飲みながら山談義に花が咲く |

雲の間からご来光が登り始める |

山頂避難小屋は「ソーラー発電設備」が有り小屋内は20時まで照明が点灯され、トイレは「バイオトイレ」で以前の様な悪臭も無く、センサーライトで夜中も照明が灯る。同宿と成った登山者と山談義に花を咲かせ消灯後眠りに付く。

翌朝、4時過ぎから東の空が茜色に染まり始め、茜色の空と暗闇の雲海の向こうから真っ赤に染まる「ご来光」が登り始め感動の一時を過ごす。 |

|

|

|

| ご来光に向け一斉にカメラを構える |

下山開始前に再び山頂に立つ |

雲海から登る「真紅の太陽」にカメラを向け、一斉にシャッターを切る。夜中ヘッドライトの明かりで山頂を目指し、この一瞬をカメラに収めるべく暗闇の中を登る登山者も多い。

避難小屋に帰り、簡単な朝食を食べ、再び山頂碑まで登り記念写真に収まり、下山を開始する。 |

|

|

|

| 特別天然記念物「大山キャラボク」の中の木道を歩く |

大山(弥山)を一度下山し再び登る「三鈷峰」 |

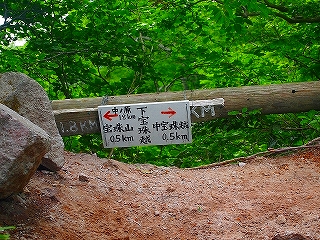

| 大山キャラボクの林の中を登って来る登山者とすれ違い待ちをしながらゆっくり下山し、当初は大山(弥山)登山で訓練を終了する予定であったが、下山時間も早く飲料水&食料に余裕が有り、今年は未だ登っていない「三鈷峰」に「行者谷コース」を下山し、「大神山神社」上の「下宝珠越登山口」から予定を変更し登る事にした。 |

|

|

|

| 「行者谷コース」を下山する |

大神山神社から「下宝珠越」に登る |

| 「三鈷峰」は毎年3回位登る山で春は新緑の「ブナ林」がとても綺麗で道程は長いが歩き易い山だ。「下宝珠越登山口」から谷沿いの急斜面をゆっくり登り「中の原スキー場」上の「宝珠山」経由の登山道との合流点「下宝珠越」に登る。 |

|

|

|

| 中宝珠から向かいの「三鈷峰」観る |

「アカモノ」が華麗に咲く |

| 「下宝珠」からブナ林の中を木々に覆われた細い道を登り季節毎に違う顔を見せる「高山植物」の可憐な花をを眺めながら頂上を目指す。 |

|

|

|

| ???の花(誰か教えて) |

白い色の「ナナカマド」の花 |

| 秋に成ると真っ赤な実を付け、一番早く色付く「ナナカマド」が白い花を咲かせ風に揺れている。 |

|

|

|

| 毎年崩落が激しく成る「上宝珠下」 |

今年も「ノビネチドリ」が優雅に咲く |

「上宝珠下」の「崩落ヶ所」は年々範囲を広げ1年前の姿さえ思い浮かばない様な姿に成って居る。

「上宝珠」から「ユートピア避難小屋」に登る横手道に毎年可憐な花を咲かせる「ノビネチドリ」が今年も優雅に花を付けていた。 |

|

|

|

| 「三鈷峰」山頂に多くの登山者 |

避難小屋上の小砂滑りに咲く「イワカガミ」 |

今回は三鈷峰には登らず直接「ユートピア避難小屋」に向けて登る。(三鈷峰に向う道は狭く足元は木に覆われ非常に歩き難く途中の登りに崩落箇所が有り余り好きな道では無い)

避難小屋の前の広場で「大山北壁」と「三鈷峰」を眺めながら昼食休憩を取り「象の鼻」上まで登り山肌一面に咲く「イワカガミ」の大群落を眺め「小砂滑り」に入り砂と供に上宝珠からの横手道へ下る。 |

|

|

|

| 「小砂滑り」を下る登山者 |

今年の「砂すべり」はコンデションが良い |

| 大山の「砂すべり」は、砂と供に下る他の山には無い感触を味わえる道で毎回下山は「スパッ」持参で砂すべりを降りる。「上宝珠越」から降りた所からスタートする「砂滑り」は今年は砂の量も多くコンデションが良かった。 |

|

|

|

| 残雪の割れ目を流れる「雪解け水」で喉を潤す |

元谷から林道を大山寺に下る |

「砂滑り」を降りた所に剥き出しに成った「残雪」が30m範囲位有り、足元が滑るため非常に歩き難い。残雪の割れた所から「雪解け水」が雫に成って垂れて居るのをペットボトルに受け、歯に凍みる様な冷たい水で喉を潤す。

元谷の「砂防堰堤」は砂で覆われ毎年下山コースが変更され、大きく「行者谷下山口」方向に向け迂回して歩く。 |

|

|

|

| 旅行社のハイキングで賑わう「大神山神社」石の参道 |

「下山キャンプ場」駐車場に無事下山する |

「大神山神社」まで下山すると、リュックを背負って神社にお参りする人が非常に多く何時もと違った雰囲気だ。ハイキングスタイルの大阪弁の集団は良く見ると胸元に旅行会社のツワーバッジを夫々が付け、新緑の大山周辺のハイキングを楽しみに来た団体と判る。

「モンベル」隣の旅館(食堂も有りお風呂も利用出きる)で何時もの様に「ソフトクリーム」を食べ、「下山キャンプ場」の駐車場に無事下山を完了する。 |

|