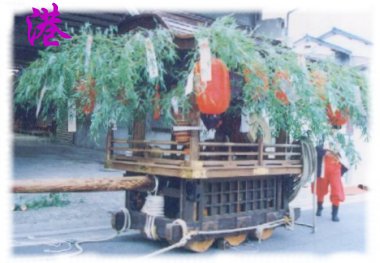

◆だんじりの姿(今年は少し新しく造り変えました。)

唐破風屋根の鬼板は、上部にめでたい雲(瑞雲)があり、中央下に波の盛り上がりと左右に波と飛沫を刻む 上に鳥衾が形を整える。軒下の懸魚は、だんじりの前部に雲を起こしながら飛翔し怒り猛る龍、後部に瑞雲と岩、笹の葉、流水の波を配して睨みながら吠える虎を浮き彫りにする。つまり龍虎を前後に懸けている。懸魚の後ろの虹梁が目をひく。側面軒下に9本の疎垂木。4本の太い柱を立てる。囃子座の四隅と側面中央の親柱の計6本に8角の擬宝珠がついており、高欄をめぐらす。側面台座の中央に錺金具が張られており、丸に「湊」の文字が打ち出されている。「湊」は江戸時代の終わりまでに使われていた、現在の「港」にあたる文字である。また、明治以降は「湊」に代えて「港」の文字が使われるようになっている。車輪は内輪で珍しく6輪である。◆だんじりの歴史

「湊」の文字のある金具は、このだんじりの江戸期からの歴史を示す。また、柱に縛る酒樽の銘に、「明治十一年(1878)十月・・・」とあって、これまた歴史の古いことを証明する。

このだんじりの建造について。田の口港の大鳥居から北に入った旧道の交差点、西北角にあった旅籠の吉浜屋の建物が建築された際、工事に請け負っていた棟梁が、仕事の合間を縫ってだんじりの製作をしたという。