◆だんじりの姿

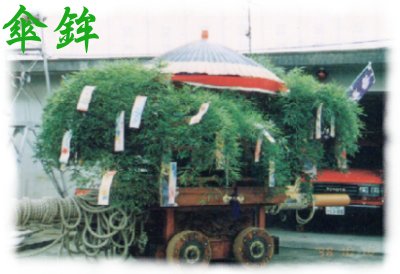

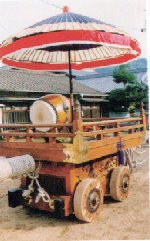

傘鉾は、屋根に替えて傘を戴くだんじりである。傘は直径2.26m、傘の骨は70本。柄は二分したものを継ぎ合わせて2.95mとなる。車台の下部中央に穴が設けられており、傘はそこに装着される。傘を付けただんじりの高さは3.25m。

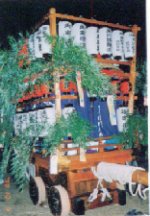

祭りの日の昼は、4本の柱を立てて上部を頭貫(かしらぬき)で固定した枠を囃子座の上に組み立て、提灯や笹を吊るす。縁に細い赤い幕を回らした傘を、その上に広げる。夜はまた、提灯を3段に吊ることができる木製の枠を取り付け、傘も2段めと3段めの間に開く。

夜の巡行は、赤い提灯、白い提灯が揺れて、傘鉾ならではの風情に浸ることができる。

◆だんじりの歴史

鴻八幡宮秋の例祭の本祭りの日の(第2日)、各町内のだんじりのなかからトップを切って、宮入りをする。田の口の奥だんじり関係者によると、奥だんじりが丸に「東」のマークを使っているのは、ここ傘鉾が西にあり(傘鉾は“西だんじり”)、それに対応する「東」だんじりであったという。これによると、最初に傘鉾があり、次に奥だんじりが誕生したとも推察できる。