| Windows2000のコマンドプロンプトからインストールプログラムを実行する。というのも一つの方法ですが,今回はWindows2000とは別パーティションにインストールしてあるMS−DOS用の領域に既にインストール済みですので,インストール手順そのものは事実上省略。と。 この段階で,コマンドプロンプトから動作するかどうかを確認しておきます。 Windows9x系と違い,ウィンドウ動作は無理らしいとこの時点で判明。 フルスクリーンでなら全く問題はない。 ただし,この時点では日本語入力FEPが組み込めていないので,実用にはなりません。 |

2:起動用バッチファイル作製

| まぁ……普通はアプリケーションの実行ファイルに対して直接設定をすればOKと思えるんですが,今回わざわざ作製したのには幾つかの理由があります。 ・ワープロ(松v6)で使用するマウスドライバがコマンド型である。 ・本体のHDDへの複数OSのインストール状況から,MS−DOS起動時と,Windows2000起動時で,MS−DOSドライブ(つまり,アプリをインストールしてあるドライブ)のドライブ名が変わる。そのため,標準で設定してある日本語入力IMEの辞書パス(CONFIG.SYSとは独立して,アプリケーションで設定可能である),データファイルの保存パスが変わってしまう。 例:日本語入力IMEの辞書パスは,MS−DOSを起動したときはA:¥MTTK38だが,Windows2000を起動したときにはB:¥MTTK38となってしまう。 特に,2つ目の問題については,次の様な対処方法を取る関係上,バッチファイルの方が楽だったので,作製しました。大した手間ではないですし。 ・松v6の場合 松は,ファンクションキー,ショートカットキー」への機能の割り当て,画面表示の配色,日本語入力FEP(松茸)の辞書パスに至るまでを,テキスト形式の設定ファイルに指定できるので,Windows環境用のものを作製して,起動時にオプション指定することで対応。 ,桐v5の場合 松とは違って,環境設定ファイルはバイナリデータであり,しかも起動時に指定することができないので,実行ファイルへのオプションとして,辞書パス,データファイルパスを指定。 なお,バッチファイルとしておくことで,DOSアプリケーションの起動前,終了直後にPAUSEコマンドをいれて,一時停止させて,エラーメッセージなどを確認することもできます。 |

3:個別初期化ファイル作製

| 日本語入力FEPを組み込む場合,Windows9xでは定義ファイル(CONFIG.SYSと同じ書式で,日本語入力FEP関連のデバイスドライバ類のみを記述したもの)を,ADDDRVコマンドで組み込めばよかったのですが,Windows2000ではそれが使えません。 その代わりとして,アプリケーション専用のAUTOEXEC.BATと,CONFIG.SYSを作製しておいて,それを使用するように設定します。 但し,ファイル名はAUTOEXEC.BAT,CONFIG.SYSである必要はありません。 今回は,アプリケーションごとに作製して,次のように拡張子で区別することにしました。 『松v6』用:AUTOEXEC.MTU ,CONFIG.MTU 『桐v5』用:AUTOEXEC.KRI ,CONFIG.KRI ただし……今回は同じ中身ですが(笑) |

4:動作設定ファイル(PIF)作製

| Windows9x系であれば,[2]で作製した起動用のバッチファイルを右クリックして,「プロパティ」を開けば,必ず動作設定ファイル(PIF)が作製されていたのですが,Windows2000ではどうもその辺りの扱いが代わっているようで,作製されませんでした。 そこで,MS−DOSアプリケーションの実行ファイルに対して,右クリック→「プロパティ」とすることで,作製します。 私の場合,Windows上でDOSアプリケーションを動作させるための設定ファイル類は,アプリケーションのインストール先ではなく,専用のフォルダに集約していますので,そちらに移動させておきます。 |

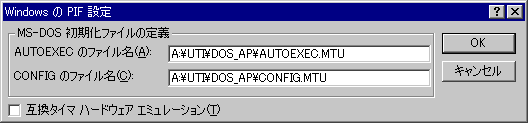

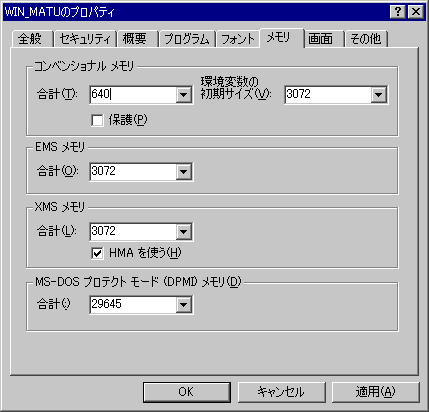

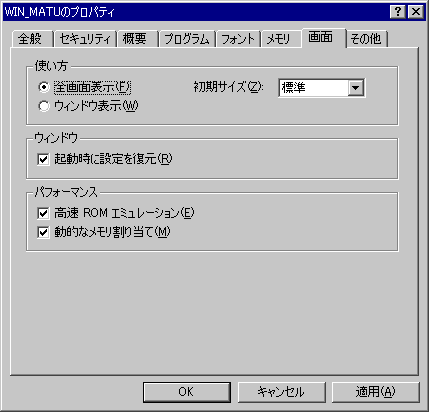

5:PIF設定

| 設定ファイルを右クリック→「プロパティ」として,設定を開始します。 (1) プログラムタブ コマンドライン(L)に[2]で作製した起動用バッチファイルを指定。 終了時にウィンドウを閉じる(X)をチェック。 (2) 詳細設定(A)ボタン プログラムタブで,[詳細設定]ボタンをクリックすると,「Windows の PIF 設定」ダイアログボックスが表示されるので,[3]で作製したAUTOEXECとCONFIGをフルパスで指定します。  (3) メモリタブ コンベンショナルメモリ合計(T) 640 EMSメモリ,XMSメモリに適宜設定。今回は,松v6,桐v5共に3072を設定。  (4) 画面タブ 使い方を全画面表示(F)に。  今回の設定は以上です。 トラブルが起きれば,適宜変更します。 |

6:動作チェック

| 起動用バッチファイルを起動して,問題がないかどうか確認します。 今回のところは,この設定で問題なく動作しています。 |