| 第1段階 | 「白・赤・黄」 / 「緑・青・黒」 |

| 第2段階 | 「白」 / 「赤・黄」 / 「緑・青・黒」 |

| 第3段階 | 「白」 / 「赤」 / 「黄」 / 「緑・青・黒」 または 「白」 / 「赤・黄」 / 「緑・青」 / 「黒」 |

| 第4段階 | 「白」 / 「赤」 / 「黄」 / 「緑・青」 / 「黒」 |

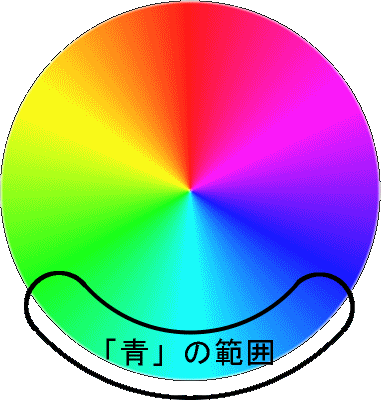

| 第5段階 | 「白」 / 「赤」 / 「黄」 / 「緑」 / 「青」 / 「黒」 |

| 第6段階 | 「白」 / 「赤」 / 「黄」 / 「緑」 / 「青」 / 「黒」 「茶」(黄+黒) |

| 第7段階 | 「白」 / 「赤」 / 「黄」 / 「緑」 / 「青」 / 「黒」 「茶」(黄+黒) / 「桃」(赤+白) / 「紫」(赤+青) / 「橙」(赤+黄) / 「灰」(黒+白) |

| 前のページに戻る | 次のページに進む | |

| 目次(雑学関係)ページへ |

| はじめに | 自己紹介 | 趣味の世界 | お気に入り |

| ブログ 注:別サイトです |

情報あれこれ | いただきもの | 更新履歴 |

| リンク集 | 2次創作作品集 | 離れ(自作CG集) |