| 0 | :データのバックアップ まぁ,当たり前のことですね。 とか言いながら,今回は途中まで作業(分解)してからバックアップを取っていないデータがあることに気づいて,やり直すはめになりましたけど……。 推定ロス時間約1時間(T_T) |

|---|---|

| 1 | :HDD取り外し,追加デバイスの取り外し HDDの接続が,内蔵インターフェースからUIDE−98となるので,本体との接続ケーブルを取り外します。 また,OSの再インストールに備えて,不要なドライバの組み込み抑制のため,全ての追加デバイス(LANボード,SCSIボード類)を取り外しました。 なお,取り外した古いHDDは,万が一の事故に備えて,そのまま保管しておきます。 |

| 2 | :UIDE−98取り付け,HDD・CD−ROM接続 マニュアルにしたがって,UIDE−98をPCIバスに取り付けます。 それから,内蔵HDDとCD−ROMを(ジャンパーピンの確認をした上で)それぞれプライマリ,セカンダリコネクタに接続します。 |

| 3 | :OSのインストール Windows−NTのインストールを行います。 この時,セットアップメニューから内蔵HDDを使用しない設定にして,本体のハードディスクコントローラーをオフに(割り込みレベルの節約(笑)。 UIDE−98については,セットアップの初期段階(大容量記憶装置の検出の時点)でドライバを組み込めば,後は問題なくすすめられます。 |

| 4 | :LANボード,SCSIボードの取り付け,設定 勿論,一度に全部を取り付けることはできませんから,1つずつ順に取り付けて,ドライバを組み込んで,動作確認をしていきます。 |

| 5 | :サービスパック6aの適用 2000年問題やらバグフィックスやら色々とあるので,最新のサービスパックを適用しておきます(雑誌付録のCD−ROMを利用)。 OSのインストール完了直後にやらないのは,SCSIやLAN関係など,必要なドライバが全て組み込まれた状態でないと,更新が行われないからです。 |

| 6 | :アプリケーションインストール,カスタマイズ サーバー関係や,管理に必要なものなど,アプリケーションを順次インストールして動作確認,および,カスタマイズをしていきます。 |

| ・内蔵CD−ROMのトラブルと,それに起因するOSインストールの失敗。 | |

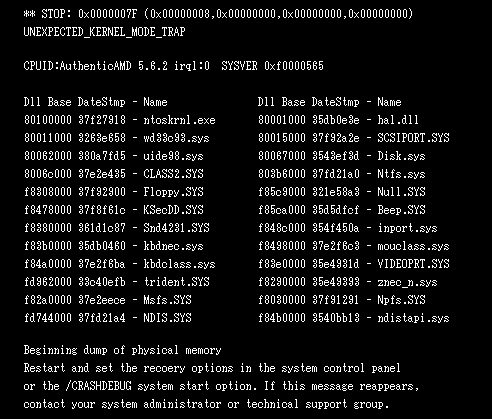

| ・OSの不完全なインストールによる(と推察される),システム全体の不安定さ(異状終了の多発)。 | |

| ・内蔵CD−ROMの代替のための,SCSI導入時のコンフリクト(リソース競合)。 | |

| ・OSのセットアップミス(必要な機能のインストール忘れ)による,アプリケーションの動作不良。 | |

| ・NTのアカウント設定手順のミスによる,クライアントからのアクセス障害。 | |

| ・OSの異状終了の多発。 要するに,これが一番の難物……なんたって,原因不明。 |

| 前のページに戻る | 次のページに進む | |

| 目次(コンピュータ関係)ページへ |

| はじめに | 自己紹介 | 趣味の世界 | お気に入り |

| ブログ 注:別サイトです |

情報あれこれ | いただきもの | 更新履歴 |

| リンク集 | 2次創作作品集 | 離れ(自作CG集) |